Charles Baker / Olga Kurylenko

A la merveille (To the Wonder) | Terrence Malick

*

Les femmes, la femme, de Dostoïevski,

selon Terrence Malick (1)

et selon Marcel Proust (2).

Complété du texte des scènes de Dostoïevski évoquées ici par Proust (3).

1. Terrence Malick

Pour le tournage d'A la merveille, Terrence Malick demande à Olga Kurylenko de combiner en une seule femme les deux grands personnages de femmes rivales de L'Idiot, de Dostoïevski : Aglaia et Nastassia :

the romantic and innocent side, with the insolent and daring side

*

Olga Kurylenko / Ben Affleck

A la merveille (To the Wonder) | Terrence Malick

*

"Terrence Malick recommended that Kurylenko read The Idiot with a particular eye on two characters: the young and prideful Aglaya Yepanchin, and the fallen, tragic Nastassya Filippovna."

Olga Kurylenko: “He wanted me to combine their influences — the romantic and innocent side, with the insolent and daring side. ‘For some reason, you only ever see that combination in Russian characters,’ he said to me.”

(BEHIND THE SCENES. Radiant Zigzag Becoming: How Terrence Malick and His Team Constructed To the Wonder)

*

Olga Kurylenko

A la merveille (To the Wonder) | Terrence Malick

2. Marcel Proust

Pour Marcel Proust, la femme de Dostoïevski est, comme type, toujours la même d'un personnage à l'autre, dans son caractère double et changeant :

la beauté avenante se change brusquement en une insolence terrible

"la femme de Dostoïevski (aussi particulière qu'une femme de Rembrandt), avec son visage mystérieux dont la beauté avenante se change brusquement, comme si elle avait joué la comédie de la bonté, en une insolence terrible (bien qu'au fond il semble qu'elle soit plutôt bonne), n'est-ce pas toujours la même, que ce soit Nastasia Philipovna écrivant des lettres d'amour à Aglaé et lui avouant qu'elle la hait, ou dans une visite entièrement identique à celle-là – à celle aussi où Nastasia Philipovna insulte les parents de Gania – Grouchenka, aussi gentille chez Katherina Ivanovna que celle-ci l'avait crue terrible, puis brusquement dévoilant sa méchanceté, insultant Katherina Ivanovna (et bien que Grouchenka fût au fond bonne) ? Grouchenka, Nastasia, figures aussi originales, aussi mystérieuses, non pas seulement que les courtisanes de Carpaccio mais que la Bethsabée de Rembrandt. Remarquez qu'il n'a pas su certainement que ce visage éclatant, double, à brusques détentes d'orgueil qui font paraître la femme autre qu'elle n'est (« Tu n'es pas telle », dit Muichkine à Nastasia dans la visite aux parents de Gania, et Aliocha pourrait le dire à Grouchenka dans la visite à Katherina Ivanovna)."

Marcel Proust, La femme de Dostoïevski

***

A LA MERVEILLE (TO THE WONDER) | Terrence Malick

*

*

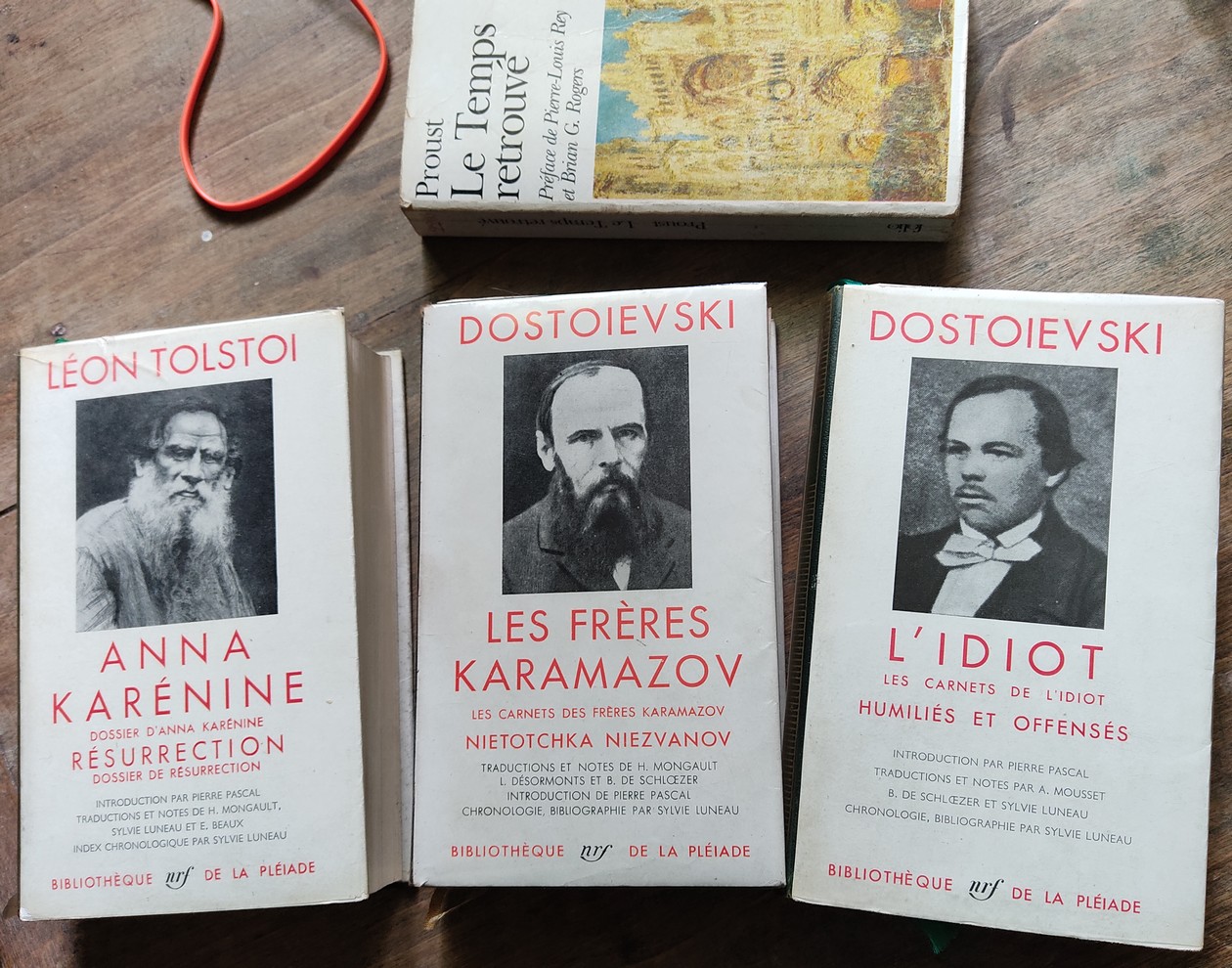

"Anna Karenina, The Brothers Karamazov, and The Idiot:

Those books were, in a way, his script,” Olga Kurylenko says".

3. Les scènes de Dostoïevski évoquées ici par Marcel Proust

a. L'Idiot, III, 3 - Les lettres d'amour de Nastasia à Aglaé. Evoquées par Rogojine

b. L'Idiot, III, 8 - Les lettres d'amour de Nastasia à Aglaé. Evoquées et montrées par Aglaé

c. L'Idiot, III, 10 - Les lettres d'amour de Nastasia à Aglaé. Lues par le Prince.

d. L'Idiot, IV, 8 - L'entrevue entre Aglaé Ivanovna et Nastasia Philippovna

e. L'Idiot, I, 9 - 10 - Nastasia Philipovna insulte les parents de Gania / "je ne suis pas telle, il l’a compris"

f. Les Frères Karamazov, III, 10 - Grouchenka chez Katherina Ivanovna

"Nastasia Philipovna écrivant des lettres d'amour à Aglaé" - Marcel Proust

*

L'Idiot, III, 3 - Les lettres d'amour de Nastasia à Aglaé. Evoquées par Rogojine :

— "Depuis longtemps déjà elle m’a donné des éclaircissements en ce qui te concerne, et tantôt j’ai pu contrôler ses dires par mes propres yeux, quand tu étais assis à côté de celle-là au Waux-Hall. Hier et aujourd’hui, elle m’a juré que tu étais amoureux comme un chat d’Aglaé Épantchine. Moi, cela m’est égal, prince, et ce n’est pas mon affaire : si tu ne l’aimes plus, elle t’aime encore. Tu sais qu’elle veut absolument te marier à celle-là, elle a juré de faire ce mariage, hé, hé ! Elle me dit : « Je ne t’épouserai pas avant ; nous irons à l’église quand ils y seront allés. » Je ne puis rien comprendre à cela : ou elle t’aime d’un amour sans bornes, ou… si elle t’aime, pourquoi donc veut-elle te marier à une autre ? Elle dit : « Je veux le voir heureux », par conséquent, elle t’aime.

— Je t’ai dit et écrit qu’elle… n’a plus sa tête, répondit le prince qui, en entendant les paroles de Rogojine, avait cruellement souffert.

— Dieu le sait ! C’est peut-être toi qui te trompes… du reste, aujourd’hui, lorsque je l’ai ramenée du Waux-Hall, elle m’a fixé le jour : dans trois semaines et peut-être même plus tôt, m’a-t-elle dit, nous irons pour sûr sous la couronne ; elle l’a juré en baisant son obraz. Ainsi, prince, pour toi maintenant ça y est, hé, hé !

— Tout cela est insensé ! Pour ce qui me concerne, ce que tu dis n’arrivera jamais, jamais ! Demain j’irai chez vous…

— Elle est folle, dis-tu ? remarqua Rogojine : — comment donc se fait-il que pour tous les autres elle jouisse de sa raison et que toi seul la considères comme une aliénée ? Comment donc écrit-elle là ? Si elle était folle, on le verrait bien par ses lettres.

— Quelles lettres ? demanda anxieusement le prince.

— Elle écrit là, à celle-là, qui lit ses lettres. Est-ce que tu ne le sais pas ? Eh bien, tu le sauras, elle-même te montrera certainement cette correspondance.

— Il est impossible de croire cela ! s’écria le prince.

— Eh ! Mais toi, Léon Nikolaïtch, tu ne connais pas encore bien ce chemin, à ce que je vois, tu viens seulement d’y entrer. Attends un peu : tu auras à ta solde une police particulière, toi-même tu seras sur pied jour et nuit, tu épieras tout ce qu’on fera là, si toutefois…

— Laisse, ne me parle plus de cela ! interrompit vivement Muichkine".

Fédor Dostoïevski, L'Idiot.

Traduit du russe par Victor Derély

Troisième partie, Chapitre III, extrait.

L'Idiot, III, 8 - Les lettres d'amour de Nastasia à Aglaé. Evoquées et montrées par Aglaé :

"— Et savez-vous que presque chaque jour elle m’écrit ?

— Ainsi c’est vrai ! s’écria le prince saisi d’effroi : — je l’avais entendu dire, mais je ne voulais pas le croire.

— Qui est-ce qui vous a dit cela ? demanda Aglaé inquiète.

— Rogojine me l’a dit hier, mais sans s’expliquer très nettement.

— Hier ? Hier matin ? Hier, à quelle heure ? Avant la musique ou après ?

— Après ; dans la soirée, il était alors plus de onze heures.

— A-ah, allons, si c’est Rogojine….. Mais savez-vous de quoi elle me parle dans ces lettres ?

— Je ne m’étonne de rien ; elle est folle.

— Voici ces lettres (Aglaé tira de sa poche trois lettres contenues chacune dans une enveloppe distincte, et les jeta devant le prince). Depuis huit jours elle me supplie de vous épouser. Elle….. eh bien, oui, elle est intelligente, quoique folle, et vous avez raison de dire qu’elle a beaucoup plus d’esprit que moi… Elle m’écrit qu’elle m’adore, que chaque jour elle cherche l’occasion de me voir, ne fût-ce que de loin. Elle écrit que vous m’aimez, qu’elle le sait, qu’elle s’en est aperçue depuis longtemps, et que là-bas vous lui avez parlé de moi. Elle veut vous voir heureux ; elle est sûre que seule je puis faire votre bonheur… Ses lettres sont si bizarres….. si étranges… je ne les ai montrées à personne, je vous attendais ; vous savez ce que cela signifie ? Ne devinez-vous rien ?

— C’est de la folie ; cela prouve qu’elle est folle, dit le prince, et ses lèvres commencèrent à s’agiter.

— Vous ne pleurez pas ?

— Non, Aglaé, non, je ne pleure pas, répondit-il en regardant la jeune fille.

— Que dois-je faire ici ? Qu’est-ce que vous me conseillez ? Je ne puis pas recevoir ces lettres !

— Oh, laissez-la, je vous en supplie, cria Muichkine : — qu’est-ce que vous pourriez faire ? elle est folle. Je mettrai tout en oeuvre pour qu’elle ne vous écrive plus.

— En ce cas, vous êtes un homme sans coeur ! vociféra Aglaé : — comment ne voyez-vous pas que ce n’est pas moi qu’elle aime, mais vous, vous seul ? Est-il possible que vous, qui l’avez si bien étudiée, vous ne vous en soyez pas aperçu ? Savez-vous ce que c’est que cela, ce que dénotent ces lettres ? C’est la jalousie ; c’est plus que la jalousie ! Elle… vous pensez qu’en effet elle épousera Rogojine, comme elle l’écrit ici ? Elle se tuera le lendemain de notre mariage !

Le prince frissonna ; le sang se glaça dans son coeur. Mais il considéra Aglaé avec surprise : il était étonné de rencontrer une femme dans cet enfant.

— Dieu m’en est témoin, Aglaé, pour lui rendre le repos et assurer son bonheur, je donnerais ma vie, mais… je ne puis plus l’aimer, et elle le sait !

— Alors sacrifiez-vous, cela vous va si bien ! Vous êtes un si grand philanthrope ! Et ne me dites pas « Aglaé »… Tantôt déjà vous m’avez appelée « Aglaé » tout court… Vous devez la ressusciter, vous y êtes tenu, il faut que vous vous en alliez encore avec elle pour rendre le calme et la tranquillité à son coeur. D’ailleurs vous l’aimez !

— Je ne puis pas me sacrifier ainsi, quoique je l’aie voulu une fois et… et que peut-être je le veuille maintenant encore. Mais je sais positivement qu’avec moi elle sera perdue, c’est pourquoi je la laisse. Je devais la voir aujourd’hui à sept heures ; à présent peut-être que je n’irai pas. Dans son orgueil elle ne me pardonnera jamais mon amour, — et nous ne ferons que nous perdre tous les deux ! Ce n’est pas naturel, mais ici tout est contre nature. Vous dites qu’elle m’aime, mais est-ce que c’est de l’amour ? Peut-on parler d’amour après ce que j’ai souffert ? Non, il y a ici autre chose et non de l’amour !

— Que vous êtes pâle ! fit avec inquiétude Aglaé.

— Ce n’est rien ; je n’ai pas beaucoup dormi ; je me sens faible, je… nous avons effectivement parlé de vous alors, Aglaé…

— Ainsi, c’est vrai ? Vous avez pu en effet lui parler de moi et… et comment avez-vous pu m’aimer quand vous ne m’aviez vue en tout qu’une seule fois ?

— Je ne sais pas comment. Dans les ténèbres où j’étais alors j’ai rêvé… peut-être ai-je cru voir se lever une aurore nouvelle. Je ne sais pas comment j’ai pensé à vous tout d’abord. Je n’ai pas menti en vous écrivant que je ne le savais pas. Tout cela n’a été qu’un rêve au milieu de circonstances pénibles… Ensuite j’ai commencé à m’occuper ; je ne comptais pas revenir ici avant trois ans…

— Alors vous êtes revenu pour elle ?

Aglaé fit cette question d’une voix tremblante.

— Oui, pour elle.

Pendant deux minutes régna un sombre silence. La jeune fille se leva.

— Si vous dites, commença-t-elle d’une voix mal assurée, — si vous croyez vous-même que cette… que votre femme… est folle, je n’ai que faire de ses extravagances… Je vous prie, Léon Nikolaïtch, de prendre ces trois lettres et de les lui rendre de ma part ! Et si, cria tout à coup Aglaé, — si elle se permet encore une fois de m’adresser une seule ligne, dites-lui que je me plaindrai à mon père, qu’on la mettra dans une maison de correction…

Le prince se dressa d’un bond et regarda avec épouvante le visage irrité de son interlocutrice, puis un brouillard se répandit soudain sur ses yeux…

— Vous ne pouvez pas sentir ainsi… ce n’est pas vrai ! balbutia-t-il.

— C’est vrai ! C’est l’exacte vérité ! vociféra Aglaé presque hors d’elle-même.

— Qu’est-ce qui est vrai ? Qu’est-ce qui est la vérité ? fit à côté d’eux une voix alarmée.

Devant les deux jeunes gens apparut Élisabeth Prokofievna.

— C’est vrai que j’épouse Gabriel Ardalionovitch ! Que j’aime Gabriel Ardalionovitch et que demain je m’enfuirai avec lui de la maison ! répondit violemment Aglaé. — Avez-vous entendu ? Votre curiosité est-elle satisfaite ? Cela vous suffit-il ?

Et elle prit au galop le chemin de sa demeure.

Le prince voulait s’éloigner, Élisabeth Prokofievna le retint :

— Non, batuchka, à présent ne vous en allez pas, faites-moi le plaisir de venir vous expliquer avec moi à la maison…… Quel supplice ! je n’ai pas dormi de la nuit……

Le prince suivit la générale".

Fédor Dostoïevski, L'Idiot.

Traduit du russe par Victor Derély

Troisième partie, Chapitre VIII, extrait.

L'Idiot, III, 10 - Les lettres d'amour de Nastasia à Aglaé. Lues par le Prince :

« Quand vous décachetterez ce pli (ainsi commençait la première lettre), regardez d’abord la signature. Elle vous dira tout, vous expliquera tout, il est donc inutile que je me justifie devant vous et que je vous donne des éclaircissements. Si j’étais le moins du monde votre égale, vous pourriez encore voir une insulte dans mon audace ; mais qui suis-je et qui êtes-vous ? Nous sommes aux antipodes l’une de l’autre, et la distance est telle entre nous que je ne puis vous offenser, lors même que je le voudrais. »

Plus loin on lisait ce qui suit :

« Ne voyez pas dans mes paroles l’exaltation morbide d’un esprit malade, mais vous êtes pour moi une perfection ! Je vous ai vue, je vous vois chaque jour. Je ne vous juge pas ; ce n’est pas le raisonnement qui m’a amenée à vous considérer comme une perfection, c’est simplement pour moi un article de foi. Mais j’ai aussi un tort envers vous : je vous aime. Il n’est pas permis d’aimer la perfection, on doit seulement la reconnaître, n’est-ce pas ? Et pourtant je suis éprise de vous. Quoique l’amour égale les hommes, soyez tranquille, je ne vous rabaisse pas jusqu’à moi, même dans le plus intime de ma pensée. Je viens d’écrire : « soyez tranquille » ; est-ce que vous pouvez vous inquiéter ?… Si c’était possible, je baiserais la trace de vos pas. Oh ! je ne m’égale pas à vous… Regardez la signature, regardez-la vite ! »

« Pourtant je remarque (écrivait dans une autre lettre Nastasia Philippovna) que je vous unis à lui et que pas une seule fois je n’ai encore demandé si vous l’aimez. Il est devenu amoureux de vous à première vue. Il pensait à vous comme à une « lumière » ; ce sont ses propres expressions, je les ai recueillies de sa bouche. Mais je n’avais pas besoin de ses paroles pour comprendre que vous étiez sa lumière. J’ai vécu tout un mois près de lui et j’ai compris alors que vous l’aimiez aussi ; vous et lui ne faites qu’un pour moi ».

« Qu’est-ce que c’est ? (écrivait-elle encore) hier j’ai passé à côté de vous et il m’a semblé que vous rougissiez ? C’est impossible, je me serai figuré cela. Si l’on vous amenait dans le bouge le plus infâme et qu’on vous y montrât le vice à nu, alors même vous ne devriez pas rougir ; vous êtes au-dessus de toute insulte. Vous pouvez haïr les hommes bas et lâches, mais seulement à cause de l’offense qu’ils font aux autres, car, pour vous, aucune offense ne peut vous atteindre. Vous savez, je trouve même que vous devez m’aimer. Ce que vous êtes pour lui, vous l’êtes aussi pour moi : un esprit de lumière ; un ange ne peut pas haïr et même il ne peut pas ne pas aimer. Peut-on aimer tout le monde, tous les hommes, tout son prochain ? je me suis souvent posé cette question. Sans doute, on ne le peut pas et même ce n’est pas dans la nature. L’amour abstrait de l’humanité est presque toujours de l’égoïsme. Mais ce qui nous est impossible ne l’est pas à vous : comment pourriez-vous ne pas aimer n’importe qui, quand vous ne pouvez vous comparer à personne, quand vous planez dans une région inaccessible à toute offense, à toute indignation personnelle ? Seule vous pouvez aimer sans égoïsme ; seule vous pouvez, en aimant, vous désintéresser de vous-même et ne songer qu’à celui que vous aimez. Oh, combien il me serait cruel d’apprendre que vous êtes honteuse et irritée de recevoir mes lettres ! Ce serait votre déchéance : du coup vous vous placeriez sur la même ligne que moi…

« Hier, après vous avoir rencontrée, je suis revenue chez moi et j’ai conçu l’idée d’un tableau. Les peintres représentent toujours le Christ au milieu de quelque scène évangélique, ce n’est pas ainsi que je le peindrais : dans le tableau que j’imagine, il serait seul, — ses disciples le quittaient quelquefois. Je ne laisserais avec lui qu’un petit enfant. L’enfant vient de jouer à côté de lui ou peut-être lui a raconté quelque chose avec la naïveté de son âge. Le Christ l’a écouté, mais maintenant il est devenu songeur, sa main s’est oubliée sur la petite tête de l’enfant. Il regarde au loin, à l’horizon ; dans ses yeux se devine une pensée grande comme le monde ; son visage est triste. L’enfant a cessé de parler et s’est accoudé sur les genoux du Christ ; la joue appuyée sur sa main, il lève la tête et le regarde fixement avec cet air pensif que les enfants ont quelquefois. Le soleil se couche… Voilà mon tableau ! Vous êtes innocente et toute votre perfection est dans votre innocence. Oh, rappelez-vous seulement cela ! Que vous importe ma passion pour vous ? Maintenant déjà vous êtes à moi, je serai toute ma vie près de vous… Je mourrai bientôt. »

Enfin la dernière lettre contenait les lignes suivantes :

« Pour l’amour de Dieu, ne pensez rien de moi ; ne croyez pas non plus que je m’humilie parce que je vous écris ainsi, ou que je sois de ces êtres qui trouvent du plaisir à s’humilier et qui le font même par orgueil. Non, j’ai mes consolations, mais il me serait difficile de vous expliquer cela, c’est à peine si je le comprends nettement moi-même. Mais je sais que je ne puis m’humilier, même par orgueil. Quant à l’humilité d’un coeur pur, j’en suis incapable. Par conséquent, je ne m’humilie pas du tout.

« Pourquoi veux-je vous unir : pour vous ou pour moi ? Pour moi, naturellement, toutes les questions de ma vie seront ainsi tranchées, il y a longtemps que je me suis dit cela… J’ai su que dans le temps votre soeur Adélaïde avait dit en voyant mon portrait qu’avec une pareille beauté on pouvait révolutionner le monde. Mais j’ai renoncé au monde ; vous trouvez drôle que j’écrive ces mots, moi que vous avez rencontrée couverte de dentelles et de diamants, dans une société d’ivrognes et de vauriens ? Ne faites pas attention à cela, je n’existe plus guère et je le sais ; Dieu sait ce qui vit en moi à ma place. Je lis cela chaque jour dans deux yeux terribles qui m’observent sans cesse, même lorsqu’ils ne sont pas devant moi. À présent ces yeux se taisent (ils se taisent toujours), mais je connais leur secret. La maison de cet homme est sombre, maussade ; elle renferme un mystère. Je suis sûre qu’il a dans une boite un rasoir entouré de soie, comme l’autre, l’assassin de Moscou ; celui-là aussi demeurait avec sa mère et avait noué un fil de soie autour d’un rasoir pour couper la gorge à quelqu’un. Tout le temps que j’ai été chez lui, je me suis figuré qu’il y avait là quelque part sous une planche du parquet un cadavre caché peut-être par son père ; il me semblait que, comme celui de Moscou, ce cadavre était enveloppé dans une toile cirée et qu’on avait aussi placé tout autour des flacons de liquide Jdanoff ; je vous montrerais même le coin. Il ne dit rien, mais je sais qu’au point où il m’aime, il doit forcément me haïr. Votre mariage et le mien auront lieu en même temps : c’est ce qui a été convenu entre lui et moi. Je n’ai pas de secrets pour lui. Je le tuerais bien, tant j’ai peur de lui… Mais il me tuera auparavant… tout à l’heure il s’est mis à rire et il m’a dit que je rêvais ; il sait que je vous écris. »

Le même délire se manifestait dans bien d’autres passages de ces lettres. Une d’elles, la seconde, était fort longue : deux feuilles de papier de poste grand format, couvertes d’une écriture très-fine.

Fédor Dostoïevski, L'Idiot.

Traduit du russe par Victor Derély

Troisième partie, Chapitre X, extrait.

"et lui avouant qu'elle la hait" - Marcel Proust

*

L'Idiot, IV, 8 - L'entrevue entre Aglaé Ivanovna et Nastasia Philippovna :

"Quant à moi, je venais pour régler avec Aglaé Ivanovna les conditions d’une entrevue entre elle et Nastasia Philippovna !

— Et Nastasia Philippovna ! s’écria le prince.

— Ah ! Il paraît que vous perdez votre flegme et que vous commencez à vous étonner ? Je vois avec plaisir que vous voulez ressembler à un homme. En récompense je vais vous amuser. Voyez ce que c’est que de rendre service à de jeunes demoiselles d’une âme haute : aujourd’hui j’ai reçu d’elle un soufflet.

— Mo-moral ? demanda involontairement le prince.

— Oui, pas physique. Il me semble que personne ne lèverait la main sur un être comme moi. Dans l’état où je suis maintenant, une femme même, Ganetchka lui-même ne me frapperait pas. Pourtant hier, à un certain moment, j’ai bien cru qu’il allait se jeter sur moi… Je parie que je sais à quoi vous pensez présentement ? Vous vous dites : « Soit, il n’est pas permis de le frapper, mais on pourrait, pendant son sommeil, l’étouffer avec un coussin ou un torchon mouillé, — on le devrait même… » Je lis tout maintenant cette pensée sur votre visage.

— Jamais je n’ai pensé à cela ! protesta le prince indigné d’un telle supposition.

— Je ne sais pas, j’ai rêvé cette nuit que quelqu’un m’étouffait avec un torchon mouillé… un homme… allons, je vous dirai qui : figurez-vous que mon assassin était Rogojine ! Qu’en pensez-vous ? Est-ce qu’on peut étouffer quelqu’un avec un torchon mouillé ?

— Je n’en sais rien.

— J’ai entendu dire qu’on le peut. Bien, laissons cela. Voyons, pourquoi donc suis-je un cancanier ? Pourquoi m’a-t-elle traité de cancanier aujourd’hui ? Et notez qu’elle m’a appelé ainsi après avoir attentivement écouté d’un bout à l’autre tout ce que je lui ai dit, bien plus, après m’avoir elle-même questionné… Mais voilà comme sont les femmes ! Pour elle je suis entré en relation avec Rogojine, cet homme intéressant ; pour lui complaire, je lui ai ménagé une entrevue personnelle avec Nastasia Philippovna. Ne serait-ce point parce que j’ai froissé son amour-propre en lui faisant observer qu’elle se contentait des « restes » de Nastasia Philippovna ? Dans son intérêt, je n’ai jamais cessé, je l’avoue, de lui présenter ainsi la chose ; je lui ai écrit deux lettres dans ce sens, et aujourd’hui, dans l’entrevue que j’ai eue avec elle, je lui ai encore parlé de même… Tantôt j’ai commencé par lui dire que c’était humiliant pour elle… D’ailleurs, ce mot de « restes » n’est pas de moi ; je me suis borné à le répéter ; chez Ganetchka, du moins, tout le monde se servait de cette expression ; elle-même l’a reconnu. Eh bien, alors, pourquoi suis-je, à ses yeux, un cancanier ? Je le vois, je le vois : vous me trouvez fort drôle en ce moment, et je parie que vous m’appliquez les vers stupides :

« Au triste coucher de mon astre

L’amour peut-être sourira. »

Ha, ha, ha !

Hippolyte eut un rire nerveux auquel succéda une toux violente.

— Et notez que Ganetchka a vraiment bonne grâce à parler de « restes », poursuivit-il d’une voix qui avait peine à sortir de son gosier : — lui-même, de quoi maintenant désire-t-il profiter ?

Le prince resta longtemps silencieux ; il était épouvanté.

— Vous avez parlé d’une entrevue avec Nastasia Philippovna ? murmura-t-il enfin.

— Eh ! mais, réellement, est-ce que vous ignorez qu’Aglaé Ivanovna doit voir aujourd’hui Nastasia Philippovna ? Celle-ci est arrivée de Pétersbourg exprès pour cela ; je lui ai fait écrire par Rogojine, qui lui a transmis l’invitation d’Aglaé Ivanovna. À présent elle se trouve avec Rogojine, pas loin de chez vous, dans la maison qu’elle habitait autrefois, chez cette dame, chez Daria Alexievna… une dame fort équivoque, son amie. Et c’est là, dans cette maison équivoque, qu’Aglaé Ivanovna se rendra aujourd’hui pour causer amicalement avec Nastasia Philippovna et résoudre différents problèmes. Elles veulent s’occuper d’arithmétique. Vous ne le saviez pas ? Parole d’honneur ?

— C’est invraisemblable !

— Allons, c’est encore bien, si c’est invraisemblable. Du reste, par qui auriez-vous appris cela ? Pourtant, dans un petit endroit comme celui-ci, une mouche ne peut pas voler quelque part sans que tout le monde le sache ! Mais tout de même je vous ai averti et vous pouvez me remercier. Allons, au revoir, — dans l’autre monde, probablement. Mais voici encore une chose : il est vrai que j’ai agi envers vous d’une façon canaille, parce que… pourquoi donc ne travaillerais-je pas à mon profit, s’il vous plaît ? Pour ménager vos intérêts, n’est-ce pas ? Je lui ai dédié ma « confession » (vous ne saviez pas cela ?). Et comme elle l’a reçue encore ! hé ! hé ! Mais avec elle je n’ai pas été canaille ; vis-à-vis d’elle je ne me suis donné aucun tort, c’est elle au contraire qui m’a vilipendé, aplati… Du reste, je n’ai rien à me reprocher non plus à votre égard : si je lui ai parlé de ces « restes » pour lui faire honte de son amour, en revanche je vous révèle à présent le jour, l’heure et le lieu du rendez-vous ; je vous découvre tout ce mystère… naturellement ce que j’en fais, c’est par colère et non par grandeur d’âme. Adieu, je suis bavard comme un bègue ou comme un phthisique ; mais faites attention, prenez vos mesures et sans perdre une minute, si toutefois vous méritez le nom d’homme. L’entrevue est pour ce soir, c’est certain.

Hippolyte se dirigea vers la porte, mais, entendant le prince crier après lui, il s’arrêta sur le seuil.

— Ainsi, suivant vous, Aglaé Ivanovna ira elle-même aujourd’hui chez Nastasia Philippovna ? demanda le prince.

Des taches rouges apparurent sur ses joues et sur son front.

— Je ne le sais pas au juste, mais c’est probable, répondit Hippolyte après avoir regardé derrière lui ; — d’ailleurs, il ne peut pas en être autrement. Nastasia Philippovna n’ira pas chez elle, n’est-ce pas ? D’autre part, l’entrevue ne peut pas avoir lieu chez Ganetchka où il y a un moribond…

— Eh bien, cela seul prouve l’impossibilité de la chose ! répliqua le prince. — Comment donc sortira-t-elle, en supposant même qu’elle le veuille ? Vous ne connaissez pas… les habitudes de cette maison : elle ne peut pas aller seule chez Nastasia Philippovna ; c’est une absurdité !

— Voyez-vous, prince, on ne saute pas par les fenêtres, personne ne fait cela ; mais, qu’il survienne un incendie, le gentleman le plus esclave du décorum, la dame la plus comme il faut, sauteront par une fenêtre. Nécessité n’a pas de loi, et notre demoiselle se rendra chez Nastasia Philippovna. Mais est-ce que chez elles, on ne les laisse aller nulle part, vos demoiselles ?

— Non, ce n’est pas cela que je veux dire…

— Eh bien, si ce n’est pas cela, elle n’a qu’à descendre le perron et aller là tout droit, quitte ensuite à ne pas retourner chez elle. Il y a des cas où on brûle ses vaisseaux et où on peut même ne pas revenir chez ses parents : les déjeuners, les dîners et les princes Chtch… ne sont pas toute la vie. Il me semble que vous prenez Aglaé Ivanovna pour une demoiselle ou pour une pensionnaire ; je le lui ai déjà dit ; elle a paru être de cet avis. Attendez sept heures ou huit heures… À votre place je mettrais là quelqu’un en sentinelle pour épier le moment précis où elle descendra le perron. Allons, envoyez du moins Kolia ; soyez sûr qu’il espionnera volontiers, je veux dire, pour vous… parce que tout cela est relatif… Ha, ha !

Hippolyte sortit. Le prince n’avait pas lieu de faire espionner Aglaé, lors même qu’il eût été capable d’un tel acte. À présent il s’expliquait à peu près pourquoi la jeune fille lui avait ordonné de rester chez lui : elle voulait peut-être l’aller voir. À la vérité, peut-être le mettait-elle aux arrêts précisément pour empêcher son intervention possible durant l’entreprise qu’elle avait projetée. Cette conjecture n’était pas moins vraisemblable que l’autre. Le prince avait le vertige ; la chambre tout entière tournait autour de lui. Il se coucha sur un divan et ferma les yeux.

En tout cas, le parti d’Aglaé était pris définitivement. Non, le prince ne la considérait pas comme une demoiselle ou une pensionnaire ; il sentait maintenant que depuis longtemps déjà il était inquiet et qu’il redoutait justement quelque chose de ce genre ; mais pourquoi voulait-elle la voir ? Un frisson parcourut tout le corps de Muichkine ; la fièvre le ressaisit.

Non, il ne la considérait pas comme une enfant ! Dans ces derniers temps, certains regards, certains mots d’elle l’avaient épouvanté. Parfois il avait cru remarquer qu’elle était trop contenue, trop maîtresse d’elle-même, et il se rappelait que cela lui avait fait peur. À vrai dire, durant tous ces jours, il s’était efforcé de n’y pas songer, il avait chassé les pensées pénibles, mais que se cachait-il dans cette âme ? Nonobstant la crédulité de son amour, cette question depuis longtemps le tourmentait. Et voilà que tous ces doutes allaient être éclaircis, toutes ces incertitudes dissipées aujourd’hui même. Idée terrible ! Et encore « cette femme » ! Pourquoi le prince se figurait-il toujours que cette femme apparaîtrait au dernier moment et briserait son existence comme un fil pourri ? À présent, bien qu’il fût presque dans un demi-délire, il aurait volontiers juré qu’il avait toujours pensé de la sorte. Si dans les derniers temps il avait tâché de l’oublier, c’était uniquement parce qu’il la craignait. L’aimait-il ou la haïssait-il ? Pas une seule fois il ne se le demanda durant cette journée ; ici son coeur était pur : il savait qui il aimait… Cette entrevue singulière dont la cause lui était inconnue, et dont il ne pouvait prévoir le dénouaient, n’était pas encore ce qui l’effrayait le plus, — il craignait Nastasia Philippovna elle-même. Plus tard, au bout de quelques jours, il se rappela que pendant ces heures fiévreuses il n’avait guère cessé de se figurer les yeux, le regard, le langage de la jeune femme, — il croyait l’entendre proférer d’étranges paroles. Pourtant ces heures de fièvre et d’angoisses ne laissèrent que peu de traces dans sa mémoire. À peine s’il se souvint, par exemple, que Viéra lui avait apporté à dîner et qu’il avait mangé ; avait-il dormi après son dîner ? il ne se le rappelait pas. Il savait seulement qu’il n’avait eu ce soir-là des perceptions entièrement nettes qu’à partir du moment où Aglaé s’était soudain montrée sur la terrasse. Le prince couché sur un divan se leva aussitôt et traversa la moitié de la chambre pour aller au-devant de la jeune fille. Il était alors sept heures un quart. Aglaé était toute seule ; vêtue avec simplicité, elle portait un petit bournous fort léger et semblait s’être habillée à la hâte. Son visage était pâle comme tantôt, ses yeux brillaient d’un éclat vif et sec ; ils offraient une expression que le prince ne leur connaissait pas encore. Elle le considéra attentivement.

— Vous êtes tout prêt, — observa-t-elle d’un ton bas et calme, — vous êtes habillé et vous avez le chapeau à la main, c’est donc qu’on vous a prévenu, et je sais qui : Hippolyte ?

— Oui, il m’a dit… balbutia le prince plus mort que vif.

— Eh bien, partons : vous savez que vous devez absolument m’accompagner. Vous êtes en état de sortir, je pense ?

— Je suis en état, mais… est-ce que c’est possible ?

Il s’interrompit brusquement et ne put en dire davantage. Ce fut son unique tentative pour retenir l’insensée, ensuite lui-même la suivit comme un esclave. En dépit du trouble qui régnait dans ses idées, le prince comprenait néanmoins que, même sans lui, elle irait à ce rendez-vous, et que, par conséquent, son devoir était de l’accompagner : il n’y avait pas à lutter contre une résolution qu’il devinait irrévocable. Ils marchaient en silence et, durant toute la route, échangèrent à peine une parole. Muichkine remarqua seulement que sa compagne connaissait bien le chemin ; il lui représenta qu’en prenant certain péréoulok, on rencontrerait moins de monde ; elle parut faire un effort sur elle-même pour l’écouter, et répondit d’une voix saccadée : « Peu importe ! » Comme ils approchaient de la demeure de Daria Alexievna (une grande et vieille maison de bois), il en sortit une dame élégante et une jeune demoiselle. Devant la porte stationnait une magnifique calèche, les deux femmes y montèrent en riant et en causant très-haut ; elles ne jetèrent même pas les yeux sur ceux qui arrivaient : on aurait dit qu’elles ne les avaient pas aperçus. Dès que la voiture fut partie, la porte se rouvrit. Le prince et Aglaé furent reçus par Rogojine, qui avait attendu leur arrivée et qui, après les avoir introduits, s’empressa de refermer la porte.

— Dans toute la maison il n’y a maintenant que nous quatre, dit-il à haute voix, et il regarda le prince d’un air étrange.

Dans la première chambre attendait Nastasia Philippovna, vêtue fort simplement aussi et tout en noir ; elle se leva à l’approche des visiteurs, mais sans sourire et même sans tendre la main au prince.

Son regard fixe et inquiet se porta impatiemment sur Aglaé. Toutes deux s’assirent à quelque distance l’une de l’autre, Aglaé sur un divan dans un coin de la chambre, Nastasia Philippovna près de la fenêtre. Les deux hommes restèrent debout ; d’ailleurs, on ne les invita pas à s’asseoir. Le prince fixa un regard perplexe et comme souffrant sur Rogojine, mais celui-ci avait toujours le même sourire. Le silence dura encore quelques instants.

À la fin, les traits de Nastasia Philippovna prirent une expression sinistre ; son regard, devenu tenace, dur et presque haineux, ne quittait pas une seconde le visage de la visiteuse. Aglaé était troublée sans doute, mais non intimidée. En entrant, elle regarda à peine sa rivale et, après s’être assise, resta d’abord les yeux baissés, comme si elle ne savait à quoi se décider. Deux fois, sans le vouloir, semblait-il, elle examina la chambre ; un sentiment de dégoût très-accusé se manifesta sur son visage : la jeune fille paraissait craindre de se salir en cet endroit. Elle rajustait ses vêtements par un geste machinal ; une fois même, elle changea de place d’un air inquiet et se recula vers le coin du divan. Il est probable que tous ces mouvements étaient plus instinctifs que réfléchis, mais l’inconscience en aggravait encore le caractère offensant. À la fin elle leva un regard assuré sur Nastasia Philippovna, et à l’instant même elle lut clairement tout ce qui était contenu dans les yeux flamboyants de sa rivale. La femme comprit la femme ; Aglaé frissonna.

— Vous savez sans doute pourquoi je vous ai invitée à cette entrevue, commença-t-elle enfin d’un ton très-bas ; elle s’arrêta même deux fois avant d’achever cette courte phrase.

— Non, je n’en sais rien, répondit d’une voix sèche et saccadée Nastasia Philippovna.

Aglaé rougit. Peut-être le fait qu’elle se trouvait maintenant avec cette femme, dans la maison de « cette autre femme », lui paraissait-il tout à coup si étrange, si invraisemblable, qu’elle avait besoin de la réponse de Nastasia Philippovna. À peine son ennemie eut-elle ouvert la bouche qu’un frémissement parcourut le corps de la visiteuse. Naturellement « cette femme » remarqua fort bien tout cela.

— Vous comprenez tout… mais c’est exprès que vous faites semblant de ne pas comprendre, dit Aglaé en baissant encore la voix, tandis qu’elle regardait le parquet d’un air morne.

— Pourquoi donc ferais-je cela ? demanda avec un léger sourire Nastasia Philippovna.

La réponse d’Aglaé fut ridiculement maladroite :

— Vous voulez profiter de ma position… de ma présence chez vous…

— Si vous êtes dans cette position, la faute en est à vous et non à moi ! répliqua violemment Nastasia Philippovna : — ce n’est pas moi qui vous ai invitée à cette entrevue, c’est vous qui me l’avez demandée, et jusqu’à présent j’ignore pourquoi.

Aglaé releva la tête et prit un air hautain :

— Retenez votre langue ; vous connaissez mieux que moi le maniement de cette arme, et ce n’est pas une lutte de paroles que je suis venue engager avec vous…

— Ah ! Ainsi vous êtes venue pourtant « engager une lutte » ? Figurez-vous, je pensais que vous étiez plus… spirituelle…

Elles se regardèrent avec une inimitié réciproque et, cette fois, nullement dissimulée. Une de ces femmes était celle-là même qui, si peu de temps auparavant, avait écrit à l’autre les lettres dont nous avons donné connaissance au lecteur. Et voilà que dès la première rencontre, dès les premiers mots échangés, s’évanouissaient tous les sentiments exprimés dans cette correspondance. Eh bien, en ce moment, aucune des quatre personnes réunies dans la chambre ne semblait trouver cela étrange. La veille encore, le prince aurait cru impossible de contempler, même en rêve, une pareille scène ; maintenant il était là, regardant et écoutant comme un homme qui voit se réaliser un ancien pressentiment. Le songe le plus absurde était soudain devenu la réalité la plus tangible. Une des deux femmes méprisait tellement l’autre en cet instant et désirait tellement le lui déclarer (peut-être n’était-elle venue que pour cela, comme dit le lendemain Rogojine) que cette autre, nonobstant son caractère fantastique, son esprit détraqué et son âme malade, ne devait conserver aucune idée préconçue en présence du mépris amer, purement féminin de sa rivale. Le prince était sûr que Nastasia Philippovna ne parlerait pas des lettres, mais il aurait donné la moitié de sa vie pour qu’Aglaé n’en parlât pas non plus.

Cependant la jeune fille parut recouvrer tout d’un coup son empire sur elle-même.

— Vous ne m’avez pas bien comprise, dit-elle, — je ne suis pas venue pour… disputer avec vous, quoique je ne vous aime pas. Je… je suis venue… pour vous tenir un langage humain. Lorsque je vous ai demandé ce rendez-vous, j’avais déjà décidé de quoi je vous parlerais, et je dirai ce que je me proposais de dire, dussiez-vous ne pas me comprendre du tout. Ce sera tant pis pour vous et non pour moi. Je voulais répondre à ce que vous m’avez écrit et y répondre de vive voix, parce que cela me paraissait plus à propos. Écoutez donc ma réponse à toutes vos lettres : j’ai commencé à prendre en pitié le prince Léon Nikolaïévitch, d’abord le jour même où j’ai fait sa connaissance, et ensuite quand j’ai eu appris tout ce qui s’était passé à votre soirée. Je l’ai pris en pitié parce que c’est un homme fort naïf et que, dans sa simplicité, il a cru pouvoir être heureux… avec une femme… d’un pareil caractère. Ce que je craignais pour lui s’est réalisé : vous ne pouviez pas l’aimer, vous l’avez fait souffrir, après quoi vous l’avez lâché. Il vous était impossible de l’aimer parce que vous êtes trop fière… non, je me trompe, ce n’est pas fière que vous êtes mais vaniteuse… ce mot même est encore inexact : vous êtes égoïste jusqu’à… la folie, les lettres mêmes que vous m’avez adressées en sont la preuve. Vous ne pouviez pas aimer un homme aussi simple que lui ; peut-être même, au fond, le méprisiez-vous et vous moquiez-vous de lui ; vous ne pouvez aimer que votre opprobre, l’incessante idée que vous êtes déshonorée et que quelqu’un a fait de vous une femme perdue. Si vous étiez moins souillée ou que vous ne le fussiez pas du tout, vous seriez plus malheureuse… (Aglaé prenait plaisir à prononcer ces mots, elle parlait avec une volubilité extrême, mais ce qu’elle disait, elle l’avait préparé longtemps à l’avance, alors que, même en rêve, elle était loin d’entrevoir la possibilité de la conférence actuelle ; la jeune fille suivait d’un regard venimeux l’effet de ses paroles sur Nastasia Philippovna, qui, en les entendant, avait changé de visage). Vous vous rappelez, continua-t-elle, — qu’il m’a écrit alors ; il dit que vous connaissez cette lettre et même que vous l’avez lue ? Au reçu de cette lettre, j’ai tout compris, et bien compris ; dernièrement il m’a lui-même confirmé cela, j’entends, tout ce que je viens de vous dire, mot pour mot même. Après la lettre, j’ai attendu. Je devinais que vous viendriez ici, parce que vous ne pouvez vous passer de Pétersbourg : vous êtes encore trop jeune et trop belle pour la province… Du reste, ces paroles ne sont pas de moi non plus, ajouta en rougissant Aglaé dont le visage conserva cette coloration jusqu’au moment où elle cessa de parler. — Quand j’ai revu le prince, j’ai pris une grande part à sa douleur et à son injure. Ne riez pas ; si vous riez, vous êtes indigne de comprendre cela…

— Vous voyez que je ne ris pas, dit d’un ton sévère et attristé Nastasia Philippovna.

— Du reste, peu m’importe, riez tant qu’il vous plaira. Lorsque je l’ai moi-même interrogé, il m’a dit que depuis longtemps il ne vous aimait plus, que même votre souvenir lui était pénible, mais qu’il vous plaignait et qu’en pensant à vous il avait, pour ainsi dire, le coeur navré. Je dois ajouter que c’est l’homme le plus noblement ingénu et le plus confiant que j’aie jamais rencontré. J’ai deviné après l’avoir entendu que le premier venu peut facilement le tromper et qu’il pardonne à quiconque l’a trompé. C’est pour cela que je l’ai aimé…

Aglaé s’arrêta un instant, se demandant avec stupéfaction comment elle avait pu prononcer un pareil mot ; mais en même temps un orgueil sans bornes étincelait dans son regard ; à présent il lui était parfaitement égal, semblait-il, que « cette femme » se moquât de l’aveu qui venait de lui échapper.

— Je vous ai tout dit et, sans doute, vous avez maintenant compris ce que je veux de vous ?

— Peut-être l’ai-je compris en effet, mais dites-le tout de même, répondit à voix basse Nastasia Philippovna.

Le visage enflammé de colère, Aglaé reprit d’un ton ferme et en détachant nettement chaque mot :

— Je voulais vous demander de quel droit vous vous immiscez dans ses sentiments pour moi, de quel droit vous vous êtes permis de m’écrire des lettres, de quel droit vous déclarez à chaque instant à lui et à moi que vous l’aimez, après que vous-même l’avez lâché et planté là d’une façon si offensante et… si ignoble !

— Je n’ai déclaré ni à lui ni à vous que je l’aime, dit avec effort Nastasia Philippovna, — et… vous avez raison, je l’ai lâché… ajouta-t-elle d’une voix presque inintelligible.

— Comment, vous n’avez déclaré « ni à lui, ni à moi » ? répliqua violemment Aglaé : — et vos lettres ? Qui vous a priée de vous entremettre en faveur de notre union et de m’engager à l’épouser ? Est-ce que ce n’est pas une déclaration ? Pourquoi nous imposez-vous votre médiation ? J’avais pensé d’abord qu’en vous fourrant entre nous, vous vouliez, au contraire, me le rendre odieux et m’amener à rompre avec lui ; plus tard seulement j’ai compris de quoi il s’agit : vous vous figurez simplement que, par toutes ces grimaces, vous accomplissez une belle action… Eh bien, pouvez-vous l’aimer, si vous aimez tant votre vanité ? Pourquoi n’êtes-vous point partie d’ici tout bonnement, au lieu de m’écrire des lettres ridicules ? Pourquoi n’épousez-vous pas maintenant l’homme noble qui vous aime tant, et qui vous a fait l’honneur de vous offrir sa main ? La réponse à cette question n’est que trop facile : mariée à Rogojine, vous ne seriez plus une femme avilie, vous auriez même un rang honorable dans la société. Eugène Pavlitch dit que vous avez lu trop de poëmes et que vous êtes « trop instruite pour votre… position » ; il vous considère comme une victime des livres et du désoeuvrement ; ajoutez à cela la vanité, voilà toutes vos raisons…

— Et vous, vous n’êtes pas une oisive ?

Comme on le voit, l’explication entre les deux rivales avait inopinément dégénéré en une querelle des plus violentes. Nous disons : inopinément, car Nastasia Philippovna, en se rendant à Pavlovsk, nourrissait encore certains rêves, quoique, sans doute, elle augurât plutôt mal que bien de cette entrevue. Mais Aglaé s’était tout de suite laissé entraîner par l’impétuosité de son caractère et n’avait pu se refuser le plaisir de satisfaire ses ressentiments. Nastasia Philippovna fut même surprise de voir la jeune fille dans cet état ; elle la contemplait, osant à peine croire au témoignage de ses sens, et, dans le premier moment, sa présence d’esprit l’abandonna : Avait-elle lu trop de poëmes, comme le présumait Eugène Pavlovitch, ou était-elle simplement une folle, comme le prince en avait la conviction ? — En tout cas, cette femme parfois si cynique et si insolente dans ses façons était, au fond, beaucoup plus pudique, plus tendre et plus confiante qu’on n’aurait pu le supposer de prime abord. À la vérité, il y avait en elle de la fantaisie, du romanesque et de la chimère, mais aussi de la force et de la profondeur… Le prince comprenait cela ; son visage prit une expression de souffrance. Aglaé s’en aperçut et frémit de colère.

— Comment osez-vous me parler ainsi ? fit-elle avec un dédain ineffable, en réponse à la remarque de Nastasia Philippovna.

— Vous avez mal entendu apparemment, répliqua celle-ci étonnée. — Comment vous ai-je parlé ?

— Si vous vouliez être une femme honnête, pourquoi alors n’avez-vous pas quitté votre séducteur, Totzky, simplement… sans scènes théâtrales ? demanda à brûle-pourpoint Aglaé.

— Que savez-vous de ma position pour vous permettre de me juger ? répondit Nastasia Philippovna pâle et frissonnante.

— Je sais que vous n’êtes pas allée travailler, mais que vous êtes partie avec le richard Rogojine pour vous poser en ange déchu. Je ne m’étonne pas que Totzky ait songé à se brûler la cervelle pour échapper à l’ange déchu !

— Cessez ! reprit avec l’accent de la douleur et du dégoût Nastasia Philippovna : — vous m’avez comprise comme… la femme de chambre de Daria Alexievna, qui dernièrement a plaidé contre son fiancé devant la justice de paix. Celle-là comprendrait mieux que vous…

— Apparemment, c’est une honnête fille et elle vit de son travail. Pourquoi considérez-vous une femme de chambre avec un tel mépris ?

— Mon mépris ne s’adresse pas au travail, mais à vous quand vous parlez du travail.

— Si elle avait voulu être honnête, elle se serait faite blanchisseuse.

Toutes deux se levèrent, et, pâles, se regardèrent l’une l’autre.

— Aglaé, taisez-vous ! Vous êtes injuste ! cria le prince comme hors de lui.

Rogojine ne souriait plus ; il écoutait, les bras croisés et les lèvres serrées.

— Tenez, regardez-la, dit Nastasia Philippovna tremblante de colère, — regardez cette demoiselle ! Et moi qui la prenais pour un ange ! Vous êtes venue ici sans gouvernante, Aglaé Ivanovna ?… Et voulez-vous… voulez-vous que je vous dise tout de suite, carrément, sans fard, pourquoi vous êtes venue me trouver ? Vous avez eu peur, voilà pourquoi vous êtes venue.

— J’ai eu peur de vous ? demanda la jeune fille qui ne se connaissait plus, tant elle était naïvement étonnée d’entendre son interlocutrice lui parler avec cette audace.

— Sans doute, de moi ! Si vous vous êtes décidée à me faire visite, c’est que vous me craignez. Celui qu’on craint, on ne le méprise pas. Et penser que je vous estimais, jusqu’à cette minute même ! Mais savez-vous pourquoi vous me craignez, et quel est à présent votre but principal ? Vous avez voulu savoir par vous-même quelle est celle de nous deux qu’il aime le plus, parce que vous êtes terriblement jalouse…

— Il m’a déjà dit qu’il vous haïssait… eut à peine la force de balbutier Aglaé.

— C’est possible ; il se peut même que je ne vaille pas cela ; seulement… seulement, vous avez menti, je crois ! Il ne peut pas me haïr et il n’a pas pu vous dire cela ! Du reste, je suis prête à vous pardonner… eu égard à votre situation… seulement j’avais meilleure opinion de vous ; je vous croyais plus intelligente et même plus belle, je vous l’assure !… Eh bien, prenez donc votre trésor… le voilà, il vous regarde et n’en revient pas, prenez-le, mais à une condition : allez-vous en d’ici tout de suite ! À l’instant même !…

Elle se laissa tomber sur un fauteuil et fondit en larmes. Mais tout à coup une nouvelle flamme s’alluma dans ses yeux. Attachant sur Aglaé un regard d’une fixité obstinée, elle se leva :

— Si tu veux, je vais tout de suite lui donner un ordre, entends-tu ? Je n’aurai qu’à le lui ordonner et immédiatement il renoncera à toi, il restera avec moi pour toujours, il m’épousera, et tu retourneras seule chez toi… Veux-tu, veux-tu ? cria-t-elle comme une folle. Peut-être elle-même ne croyait-elle pas qu’elle pût tenir un pareil langage.

Aglaé effrayée s’était élancée vers la porte, mais, au moment de sortir, elle s’arrêta, comme clouée au seuil, et écouta.

— Veux-tu que je chasse Rogojine ? Tu croyais que j’avais déjà épousé Rogojine pour te faire plaisir ? Tiens, je vais crier en ta présence : « Va-t’en, Rogojine ! » et je dirai au prince : « Te rappelles-tu ce que tu m’as promis ? » Seigneur ! Mais pourquoi donc me suis-je ainsi humiliée devant eux ? Mais ne m’as-tu pas toi-même assuré, prince, que tu m’épouserais, quoi qu’il advint de moi, et que tu ne me quitterais jamais ; que tu m’aimais, que tu me pardonnais tout et que tu m’es… que tu m’esti… Oui, tu as dit cela aussi ! Je ne me suis enfuie de chez toi que pour te rendre ta liberté, mais maintenant je ne veux plus ! Pourquoi m’a-t-elle traitée comme une coureuse ? Demande à Rogojine si je suis une coureuse, il te le dira ! Maintenant qu’elle m’a traînée dans la boue, et sous tes yeux encore, tu te détourneras de moi et tu t’en iras avec elle bras dessous bras dessous ? Sois donc maudit après cela, car tu es le seul homme en qui j’aie cru. Va-t’en, Rogojine, je n’ai pas besoin de toi ! cria-t-elle presque affolée.

Les paroles s’échappaient avec effort de sa poitrine, son visage était décomposé, ses lèvres brûlantes ; évidemment il n’y avait pas la moindre conviction dans sa fanfaronnade, mais elle désirait se tromper elle-même et prolonger encore d’une seconde un instant d’illusion. L’accès était si violent qu’il aurait pu entraîner la mort, telle fut, du moins, l’impression du prince.

— Le voici, regarde ! finit-elle par crier à Aglaé, en lui montrant du geste Muichkine : — s’il ne vient pas tout de suite à moi, s’il ne me prend pas de préférence à toi, eh bien, prends-le, je te le cède, je n’ai pas besoin de lui !…

Elle et Aglaé attendirent, fixant toutes deux sur le prince un regard insensé. Il est probable, il est même presque sûr qu’il ne comprit pas toute la force de cet appel. Il ne vit devant lui que la folle, la désespérée créature dont il lui était resté pour toujours une impression navrante, comme il l’avait dit une fois à Aglaé. Le prince n’y put tenir.

— Est-ce que c’est possible ! dit-il à la jeune fille d’un ton de prière et de reproche en lui montrant Nastasia Philippovna. — Elle est… si malheureuse !

Il n’eut pas plutôt proféré ces mots qu’il devint muet sous le regard terrible d’Aglaé, dont les yeux offraient l’expression d’une souffrance poignante en même temps que d’une haine infinie. Le prince frappa ses mains l’une contre l’autre, poussa un cri et s’élança vers elle, mais il était déjà trop tard. Il avait eu un instant d’hésitation, c’était plus qu’Aglaé n’en pouvait supporter. « Ah, mon Dieu ! » s’écria-t-elle et, cachant son visage dans ses mains, elle s’enfuit de la chambre. Rogojine se hâta de la suivre pour lui ouvrir la porte de la rue.

Le prince se précipita aussi sur les pas d’Aglaé, mais, au moment où il allait franchir le seuil, deux bras le saisirent. Le visage désolé, défait, de Nastasia Philippovna le regarda fixement et ses lèvres blêmes murmurèrent :

— Tu cours après elle ? Après elle ?

La pauvre femme tomba évanouie dans les bras du prince. Il la soutint, l’emporta dans la chambre, et, après l’avoir déposée sur un fauteuil, resta penché au-dessus d’elle sans savoir que faire. Il y avait un verre d’eau sur une petite table ; en rentrant, Rogojine le prit et en jeta le contenu au visage de Nastasia Philippovna ; elle ouvrit les yeux, et pendant une minute ne comprit rien ; mais tout à coup elle regarda autour d’elle, frissonna, poussa un cri et s’élança vers le prince.

— Il est à moi ! À moi ! fit-elle ; — elle est partie, l’orgueilleuse demoiselle ?

À ces exclamations succéda un rire hystérique.

— Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Je l’avais cédé à cette demoiselle ! Mais pourquoi ? Pour quelle raison ? Folle ! Folle !… Va-t’en, Rogojine, ha, ha, ha !

Rogojine les considéra attentivement, prit son chapeau sans dire un mot, et sortit. Dix minutes après, le prince, assis à côté de Nastasia Philippovna, la contemplait sans la quitter des yeux un seul instant, lui passait doucement ses mains sur la tête et sur le visage, comme on fait à un petit enfant. Il riait en la voyant rire, et, quand elle pleurait, il était prêt à fondre en larmes. Silencieux, il écoutait, probablement sans y rien comprendre, mais avec un doux sourire sur les lèvres, les paroles entrecoupées, enthousiastes et décousues que balbutiait la jeune femme. S’apercevait-il qu’elle recommençait à se désoler, il se remettait tout de suite à lui prodiguer les caresses et les mots tendres à l’aide desquels on console un baby."

Fédor Dostoïevski, L'Idiot.

Traduit du russe par Victor Derély

Quatrième partie, Chapitre VIII, extrait.

Les deux femmes :

Aglaé Ivanovna Epantchine / Aglaia / Aglaya Yepanchin. 20 ans

Nastasia Philippovna Barachkoff / Nastassia / Nastassya Filippovna. 25 ans

"celle aussi où Nastasia Philipovna insulte les parents de Gania"

"« Tu n'es pas telle », dit Muichkine à Nastasia dans la visite aux parents de Gania" - Marcel Proust

*

L'Idiot I, 9 - 10 - La scène, chez Dostoïevski :

"Un silence général suivit ces mots ; tous regardèrent le prince comme s’ils ne le comprenaient pas et désiraient ne pas le comprendre. La frayeur avait cloué Gania à sa place.

La visite de Nastasia Philippovna, dans les circonstances présentes surtout, constituait pour tout le monde l’événement le plus étrange, le plus inattendu et le plus inquiétant. D’abord, c’était la première fois que cette personne venait chez les Ivolguine. Jusqu’alors elle s’était montrée tellement dédaigneuse à leur égard que même, en causant avec Gania, elle n’avait jamais manifesté le désir de faire leur connaissance ; depuis quelque temps, elle ne parlait pas plus d’eux que s’ils n’avaient pas existé. En un sens, Gania était bien aise qu’elle évitât un sujet d’entretien si scabreux pour lui ; mais, au fond de son coeur, il conservait une amère rancune de cette indifférence méprisante. En tout cas, il croyait Nastasia Philippovna beaucoup plus disposée à se moquer de ses parents qu’à leur faire une politesse : elle était au courant, il le savait très-bien, de tout ce qui se passait chez lui depuis qu’il avait demandé sa main, et elle n’ignorait pas de quel oeil la famille Ivolguine la considérait. En ce moment, c’est-à-dire après le don du portrait et quelques heures avant la soirée où elle avait promis de décider du sort de Gania, la visite de la jeune femme semblait avoir une signification facile à comprendre.

Le doute qui se lisait dans tous les yeux fixés sur le prince ne dura pas longtemps : Nastasia Philippovna apparut elle-même à l’entrée du salon et, cette fois encore, en pénétrant dans la chambre, elle poussa légèrement le prince.

— Enfin j’ai réussi à entrer !… Pourquoi y a-t-il une sonnette chez vous ? dit-elle gaiement en tendant la main à Gania, qui s’était aussitôt élancé vers elle. — Quelle mine stupéfaite vous avez ! Présentez-moi donc, je vous prie !…

Le jeune homme ahuri la présenta d’abord à Varia. Les deux femmes, avant de se tendre la main, échangèrent des regards étranges. Nastasia Philippovna, du reste, riait et affectait l’enjouement, mais Varia ne se donna pas la peine de feindre : longuement, d’un air sombre, elle considéra la visiteuse, sans que son visage offrit la moindre trace du sourire obligé en pareille circonstance. Gania se sentit défaillir ; ce n’était pas le moment de supplier : il lança à sa soeur un coup d’oeil si menaçant que la jeune fille comprit à l’instant même de quelle importance était pour son frère la présente minute. En conséquence, elle se décida à être plus aimable, et ses lèvres ébauchèrent une sorte de sourire à l’adresse de Nastasia Philippovna. (Tous les membres de la famille avaient encore beaucoup d’attachement les uns pour les autres.)

Après avoir présenté Nastasia Philippovna à sa soeur, Gania la présenta à sa mère, ou plutôt lui présenta sa mère, car, dans son trouble, le jeune homme ne savait plus ce qu’il faisait. Nina Alexandrovna fut fort convenable, mais à peine commençait-elle à parler du plaisir particulier avec lequel, etc., que la visiteuse, sans l’écouter, interpella tout à coup Gania ; en même temps, bien qu’on ne l’eût pas encore invitée à prendre un siège, elle s’assit sur un petit divan, dans le coin près de la fenêtre.

— Où est donc votre cabinet ? cria-t-elle. — Et… et où sont les locataires ? Vous louez des chambres, n’est-ce pas ?

Gania devint cramoisi et bégaya une réponse inintelligible.

— Où peut-on donc mettre des locataires ? Vous n’avez pas même de cabinet ! reprit Nastasia Philippovna, — Et c’est d’un bon rapport ? demanda-t-elle brusquement à Nina Alexandrovna.

— Pour qu’on se donne cet embarras, il faut naturellement que cela rapporte quelque chose, répondit la vieille dame. — Du reste, nous venons seulement de…

Mais Nastasia Philippovna semblait décidée à ne pas l’écouter ; elle jeta les yeux sur Gania, se mit à rire et lui cria :

— Quel visage vous avez ! Oh ! mon Dieu, quelle tête vous faites en ce moment !

Celle hilarité dura quelques instants. Le fait est que Gania ne se ressemblait plus à lui-même : sa stupéfaction, son effarement comique avaient disparu tout à coup, mais il était affreusement pâle et des contractions crispaient ses lèvres ; silencieux, il tenait ses yeux fixés avec une expression sinistre sur la jeune femme, qui continuait à rire.

Le prince n’avait pas encore pu secouer l’espèce de catalepsie qui s’était emparée de lui à la vue de Nastasia Philippovna ; il était resté comme pétrifié à l’entrée du salon. Cependant la pâleur et l’altération du visage de Gania ne laissèrent pas de le frapper ; par un mouvement dont il ne fut pas le maître, il s’avança soudain vers le jeune homme.

— Buvez de l’eau, lui dit-il tout bas. — Et ne regardez pas ainsi…

Évidemment, il ne fallait chercher aucun sous-entendu, aucune arrière-pensée dans ces paroles : elles avaient jailli spontanément de la bouche du prince, sans qu’il y attachât un sens particulier ; néanmoins elles produisirent un effet extraordinaire. Il semblait que toute la colère de Gania se fût subitement reportée sur Muichkine : il le saisit par l’épaule et, silencieusement, comme s’il eût été hors d’état de proférer un mot, darda sur lui un regard chargé de haine et de rancune. Ce fut un émoi général dans le salon ; Nina Alexandrovna poussa même un léger cri. Ptitzine, inquiet, s’avança vivement vers les deux hommes. Kolia et Ferdychtchenko, qui allaient entrer, s’arrêtèrent stupéfaits. Varia seule resta impassible. Debout un peu à l’écart, les bras croisés sur sa poitrine, la jeune fille continuait à tout observer du coin de l’oeil.

Mais, en moins d’un instant, Gania recouvra la possession de lui-même ; son emportement fit place à un rire nerveux.

— Mais que dites-vous, prince ? il faudrait appeler un médecin, n’est-ce pas ? s’écria-t-il avec autant de gaieté et de bonhomie que possible ; — il m’a même fait peur ! Nastasia Philippovna, on peut vous le présenter ; c’est un type inappréciable, quoique moi-même je ne le connaisse que depuis ce matin.

Nastasia Philippovna regarda Muichkine d’un air ébahi.

— Prince ? Il est prince ? Figurez-vous, tout à l’heure, dans l’antichambre, je l’ai pris pour un laquais et je lui ai ordonné d’aller m’annoncer ! Ha, ha, ha !

— N’y a pas de mal, n’y a pas de mal ! dit Ferdychtchenko, qui, bien aise de voir que l’on commençait à rire, s’empressa de se mêler à la société : — ça ne fait rien : se non è vero…

— Et, qui plus est, je crois bien vous avoir brutalisé, prince. Pardonnez-moi, je vous prie. Ferdychtchenko, comment êtes-vous ici à pareille heure ? Je pensais, du moins, ne pas vous trouver… Qui ? Quel prince ? Muichkine ? demanda-t-elle à Gania qui, tenant toujours le prince par l’épaule, venait d’achever la présentation.

— Il loge chez nous, répéta le jeune homme.

Il était clair qu’on faisait jouer au prince le rôle de bête curieuse ; sa présence fournissait un moyen de sortir d’une situation fausse et on le jetait, pour ainsi dire, à la tête de Nastasia Philippovna ; il perçut même distinctement le mot « idiot », murmuré derrière lui, probablement par Ferdychtchenko, pour l’édification de la visiteuse.

— Dites-moi, pourquoi donc m’avez-vous laissée dans l’erreur tantôt, quand je me suis si terriblement… trompée sur votre compte ? reprit Nastasia Philippovna en examinant le prince des pieds à la tête avec le sans-gêne le plus cavalier ; puis elle attendit impatiemment la réponse, présumant que celle-ci allait égayer tout le monde par sa bêtise.

— J’ai été surpris en vous apercevant ainsi tout d’un coup… balbutia le prince.

— Mais comment m’avez-vous reconnue ? Où m’aviez-vous vue auparavant ? Au fait, il me semble l’avoir vu quelque part ! Et permettez-moi de vous demander pourquoi tout à l’heure vous êtes resté cloué sur place : qu’y a-t-il de si stupéfiant en moi ?

— Allons donc, allons ! fit plaisamment Ferdychtchenko ; — mais allons donc ! Oh ! Seigneur, si c’était moi, que de choses je répondrais à une pareille question ! Mais allons donc !… Vraiment, prince, il faut que tu sois joliment godiche !

Muichkine se mit à rire.

— Moi aussi, à votre place, je dirais bien des choses, répondit-il à Ferdychtchenko ; — tantôt votre portrait m’a beaucoup frappé, ajouta-t-il en s’adressant à Nastasia Philippovna ; — ensuite j’ai causé de vous avec les Épantchine… et déjà ce matin, avant d’arriver à Pétersbourg, je m’étais trouvé dans le train avec Parfène Rogojine, qui m’avait longuement parlé de vous… Au moment même où je vous ai ouvert la porte, je pensais à vous, et tout d’un coup vous m’êtes apparue.

— Mais comment donc avez-vous su que c’était moi ?

— Parce que je connaissais votre portrait et…

— Et quoi encore ?

— Et parce que vous répondez de tout point à l’idée que je m’étais faite de vous… Il me semble aussi vous avoir vue quelque part.

— Où ? où ?

— Je dois avoir déjà vu vos yeux quelque part… mais c’est impossible !… J’ai dit cela sans y faire attention… Je n’ai même jamais habité à Pétersbourg… Peut-être en songe…

— Ah çà ! prince ! cria Ferdychtchenko. — Non je retire mon mot : se non è vero… Du reste… du reste, il dit tout cela sans y entendre malice ! ajouta-t-il avec compassion.

Le prince avait proféré ces quelques phrases d’une voix inquiète, entrecoupée, comme quelqu’un à qui le souffle manque. Tout en lui dénotait une agitation extraordinaire. Nastasia Philippovna le considérait avec curiosité, mais elle ne riait plus…

Soudain, derrière le cercle qui s’était formé autour du prince et de la jeune femme, se fit entendre une voix sonore ; le groupe s’entr’ouvrit pour laisser passer le père de famille lui-même, le général Ivolguine. Il était en frac, et sur sa poitrine s’étalait un plastron d’une propreté irréprochable ; ses moustaches étaient teintes.

L’apparition d’Ardalion Alexandrovitch porta un coup terrible à Gania.

Ce vaniteux jeune homme, dont l’amour-propre souffrant confinait à l’hypocondrie, avait dû avaler bien des couleuvres depuis deux mois, et voilà qu’une dernière humiliation, la plus cruelle de toutes, lui était réservée ! Il fallait qu’il connût le supplice de rougir des siens, chez lui, dans sa propre maison. Une pensée traversa alors son esprit : « Mais enfin le jeu en vaut-il la chandelle ? »

En ce moment se produisait un fait dont, durant ces deux mois, la simple possibilité entrevue à l’état de cauchemar dans le silence de ses nuits le glaçait de terreur, l’affolait de honte : enfin avait lieu la rencontre de son père avec Nastasia Philippovna. Parfois, se roidissant contre lui-même, il avait essayé de se représenter le général pendant la cérémonie nuptiale, et jamais il n’en avait eu la force, tant ce tableau lui répugnait. On trouvera peut-être que Gania s’exagérait beaucoup les choses, mais c’est toujours ce qui arrive aux gens vaniteux. Après avoir longuement réfléchi à cela, il s’était juré qu’à tout prix il ferait momentanément disparaître son père : si c’était possible, il l’éloignerait même de Pétersbourg, que Nina Alexandrovna y consentît ou non. Dix minutes auparavant, lorsque Nastasia Philippovna était entrée, Gania, dans son trouble, avait complètement oublié que le général pouvait se montrer au salon ; aussi n’avait-il pris aucune mesure en prévision de cet événement. Et voilà qu’Ardalion Alexandrovitch apparaissait devant tout le monde ; bien plus, il s’était mis en habit, il faisait une entrée triomphale, et cela au moment même où Nastasia Philippovna ne cherchait qu’une occasion pour accabler de sarcasmes Gania et ses proches. (Le jeune homme en était persuadé.) Quel sens, en effet, pouvait avoir sa visite, sinon celui-là ? Était-elle venue chez lui pour faire des avances à sa mère et à sa soeur ou pour les blesser ? L’attitude respective de ces dames tranchait la question : Nina Alexandrovna et sa fille étaient assises à l’écart comme des créatures conspuées, tandis que la visiteuse semblait avoir même oublié leur présence dans la chambre… Si elle se comportait ainsi, c’est, sans doute, qu’elle avait son but !

Ferdychtchenko s’empara du général et l’amena à Nastasia Philippovna. Le vieillard s’inclina en souriant devant la jeune femme.

— Ardalion Alexandrovitch Ivolguine, dit-il avec dignité, — un vieux et malheureux soldat, père d’une famille que réjouit l’espoir de compter bientôt parmi ses membres une si charmante…

Il n’acheva pas ; Ferdychtchenko se hâta de lui avancer une chaise sur laquelle le général se laissa choir lourdement : après son dîner, il avait toujours les jambes un peu vacillantes ; du reste, cette circonstance ne le démonta point. Il s’assit vis-à-vis de Nastasia Philippovna, et, lentement, avec une galanterie de haut goût, porta à ses lèvres les petits doigts de la visiteuse. Ardalion Alexandrovitch ne se déconcertait pas facilement. À part une certaine négligence de tenue, son extérieur était resté assez convenable, ce que lui-même savait fort bien. Autrefois il avait vécu dans un monde très comme il faut, et il n’y avait pas plus de deux ou trois ans qu’il se trouvait mis à l’index de la bonne société. Depuis lors il s’était abandonné à divers excès, mais il avait néanmoins conservé l’aisance et l’agrément de ses manières. Nastasia Philippovna parut extrêmement contente de voir Ardalion Alexandrovitch, que, sans doute, elle connaissait déjà de réputation.

— J’ai appris que mon fils… commença-t-il.

— Oui, votre fils ! Vous êtes encore gentil aussi, vous, papa ! Pourquoi ne vous voit-on jamais chez moi ? Est-ce vous-même qui vous cachez, ou votre fils qui vous cache ? Vous pouvez venir chez moi sans compromettre personne.

— Les enfants du dix-neuvième siècle et leurs parents… voulut expliquer le général.

— Nastasia Philippovna ! souffrez, je vous prie, qu’Ardalion Alexandrovitch vous quitte pour un instant, on le demande, dit à haute voix Nina Alexandrovna.

— Qu’il me quitte ? Permettez, j’ai tant entendu parler de lui, depuis si longtemps je désirais le voir ! Et quelles affaires a-t-il donc ? Est-ce qu’il n’est pas en retraite ? Vous ne me quitterez pas, général, vous ne vous en irez pas ?

— Je vous promets qu’il reviendra, mais à présent il a besoin de repos.

— Ardalion Alexandrovitch, on dit que vous avez besoin de repos ! cria Nastasia Philippovna avec la mine mécontente et grognonne d’une petite fille capricieuse à qui on retire un jouet.

Quant au général, il se prêta on ne peut plus complaisamment à la mystification.

— Mon amie ! mon amie ! fit-il d’un ton de reproche en s’adressant avec solennité à sa femme et en mettant la main sur son coeur.

— Vous ne vous en irez pas d’ici, maman ? demanda d’une voix sonore Barbara Ardalionovna.

— Non, Varia, je resterai jusqu’à la fin.

Nastasia Philippovna ne put pas ne pas entendre la question et la réponse, mais elle n’en devint que plus gaie, et immédiatement elle se remit à accabler de questions le général. Cinq minutes après, celui-ci, fort en train, pérorait au milieu des éclats de rire de l’assistance.

Kolia tira le prince par la basque de son vêtement.

— Mais emmenez-le ! Est-ce que cela est possible ? Je vous en prie ! — Et des larmes d’indignation brillaient dans les yeux du pauvre garçon. — Oh ! maudit Ganka ! ajouta-t-il à part soi.

Cependant le général continuait à répondre d’abondance aux questions de Nastasia Philippovna :

— J’ai été, en effet, très-lié avec Ivan Fédorovitch Épantchine. Moi, lui et le feu prince Léon Nikolaïévitch Muichkine, dont j’ai embrassé aujourd’hui le fils, que je n’avais pas vu depuis vingt ans, nous étions trois inséparables, quelque chose comme les trois mousquetaires : Athos, Porthos et Aramis. Mais, hélas ! l’un est dans la tombe, tué par une calomnie et par une balle, l’autre est devant vous, luttant encore contre les calomnies et les balles…

— Contre les balles ! s’écria Nastasia Philippovna.

— Elles sont ici, dans ma poitrine, mais je les ai reçues au siège de Kars, et, quand le temps est mauvais, je les sens. Sous tous les autres rapports, je vis en philosophe, je me promène, je joue aux dames à mon café, comme un bourgeois retiré des affaires, et je lis l’Indépendance. Mais, pour ce qui est de notre Porthos, Épantchine, je n’ai plus du tout de relations avec lui depuis l’histoire qui m’est arrivée en chemin de fer il y a trois ans, à l’occasion d’un bichon.

— D’un bichon ? Qu’est-ce qui s’est passé ? demanda avec une vive curiosité la visiteuse. — Vous avez eu une histoire avec un bichon ? Permettez, et en chemin de fer !… ajouta-t-elle comme si les paroles du général lui avaient rappelé quelque chose.

— Oh ! une sotte aventure, ce n’est même pas la peine de revenir là-dessus : au sujet de mistress Schmidt, gouvernante chez la princesse Biélokonsky, mais… ce n’est pas une chose à répéter.

— Si fait, racontez-la donc ! reprit gaiement Nastasia Philippovna.

— Moi non plus, je n’en ai pas encore entendu parler, observa Ferdychtchenko ; — c’est du nouveau.

— Ardalion Alexandrovitch ! fit d’une voix suppliante Nina Alexandrovna.

— Papa, on vous demande ! cria Kolia.

— L’histoire est bête et peut se raconter en deux mots, commença d’un air suffisant le général. — Il y a de cela deux ans, oui ! à peu près ; on venait d’inaugurer la ligne de… Ayant à faire un voyage d’une extrême importance, je prends un billet de première classe (j’étais en civil), je monte dans le train, je m’assieds et je fume. C’est-à-dire que je continue à fumer, car j’avais allumé mon cigare avant de monter en wagon. J’étais seul dans le compartiment. Il n’est pas permis de fumer, mais cela n’est pas défendu non plus, on peut donc se croire à demi autorisé à le faire, d’ailleurs la glace était baissée. Tout à coup, au moment où le train va partir, deux dames, ayant avec elles un bichon, viennent s’installer juste en face de moi : l’une, vêtue très-luxueusement, porte une robe bleu clair ; l’autre, dont la mise est plus modeste, a une robe de soie noire avec une pèlerine. Ces voyageuses ne sont pas mal, elles promènent autour d’elles un regard hautain et se parlent en anglais. Moi, naturellement, je continue à fumer comme si de rien n’était. C’est-à-dire que j’avais bien eu une minute d’hésitation, mais ensuite je m’étais dit : « Bah ! puisque la fenêtre est ouverte, la fumée ne peut pas les gêner. » Le bichon repose sur les genoux de la dame à la robe bleue : il est tout petit, pas plus gros que mon poing, noir avec les pattes blanches, c’est même une rareté. Il a un collier d’argent avec une devise. Je fume toujours sans m’inquiéter de mes compagnes de voyage ; je remarque seulement qu’elles paraissent fâchées, c’est sans doute mon cigare qui les met de mauvaise humeur. L’une d’elles braque sur moi un lorgnon d’écaille. Je ne m’en émeus pas, car, après tout, elles ne disent rien ! Si elles avaient parlé, prévenu, fait une observation quelconque… on a une langue, c’est pour s’en servir ! Mais non, elles se taisent… soudain, sans le moindre avertissement préalable, comme si elle avait subitement perdu l’esprit, la dame à la robe bleue m’arrache mon cigare des mains et le jette par la fenêtre. Le wagon vole. Je la regarde stupéfait. C’est une femme étrange, du reste, bien en chair, grosse, grande, blonde, vermeille (trop même), ses yeux fixés sur moi lancent des éclairs. Sans proférer un mot, avec une politesse parfaite, raffinée, pour ainsi dire, je m’approche du bichon, je le prends délicatement par le cou, et vlan ! je l’envoie rejoindre le cigare ! À peine pousse-t-il un petit cri ! Le wagon vole toujours…

— Vous êtes un monstre ! s’exclama Nastasia Philippovna en riant et en battant des mains comme une petite fille.

— Bravo, bravo ! cria Ferdychtchenko. Ptitzine ne put s’empêcher de sourire, quoiqu’il eût été de ceux que l’apparition du général avait vivement contrariés. Kolia lui-même accueillit aussi par des rires et des applaudissements le récit de son père.

— Et j’étais dans mon droit, j’avais trois fois raison ! poursuivit avec feu le général triomphant, — attendu que, s’il n’est pas permis de fumer en wagon, à plus forte raison il est défendu d’y introduire des chiens.

— Bravo, papa ! cria Kolia enthousiasmé : — c’est splendide ! Moi aussi, certainement, j’aurais agi de même ! Certainement !

— Mais la dame, comment a-t-elle pris cela ? demanda Nastasia Philippovna, impatiente de connaître la fin de l’aventure.

— Elle ? Eh bien, voilà justement où l’histoire devient vilaine, répondit en fronçant le sourcil Ardalion Alexandrovitch ; — sans dire un mot, sans le plus petit avertissement, elle me flanque un soufflet ! Une femme étrange !

— Et vous, qu’est-ce que vous avez fait alors ?

Le général baissa les yeux, releva les sourcils, haussa les épaules, serra les lèvres, écarta les bras, et, après un instant de silence, dit brusquement :

— Je n’ai pas pu me contenir !

— Et vous avez tapé fort ?

— Oh ! je vous assure bien que non ! Ç’a été un scandale, mais je n’ai pas frappé fort. Je me suis borné à me défendre, à repousser son attaque. Malheureusement cette affaire était un coup monté par Satan lui-même : la dame à la robe bleue se trouvait être une Anglaise, institutrice chez la princesse Biélokonsky, ou amie de la maison, et la dame en noir était l’aînée des kniajnas Biélokonsky, une vieille fille de trente-cinq ans. Or on sait quelle intimité existe entre la générale Épantchine et cette famille. Ce sont des évanouissements, des larmes, on prend le deuil du bichon favori, les six kniajnas mêlent leurs gémissements à ceux de l’Anglaise, la fin du monde, quoi ! Bien entendu, je suis allé exprimer mes regrets, j’ai fait des excuses, j’ai écrit une lettre, mais on n’a voulu recevoir ni moi ni ma lettre. De là est résultée ma rupture avec les Épantchine et, finalement, mon expulsion du service !

— Mais permettez, comment cela se fait-il ? demanda tout à coup Nastasia Philippovna ; — il y a cinq ou six jours, j’ai lu dans l’Indépendance, — je lis régulièrement ce journal, — une histoire tout à fait pareille. Mais exactement la même ! Cela s’était passé dans un wagon, sur une ligne rhénane, entre un Français et une Anglaise ; il y avait aussi un cigare arraché des mains et un bichon jeté par la portière, enfin le dénouement était le même que celui de votre aventure. La similitude se retrouve jusque dans la robe de la dame, qui était bleu clair aussi !

Le général devint tout rouge ; Kolia, non moins confus que son père, prit sa tête à deux mains ; Ptitzine se détourna par un brusque mouvement. Seul Ferdychtchenko continua à rire. Quant à Gania, inutile de dire que, depuis le commencement de cette conversation, il était au supplice.

— Je vous assure, balbutia Ardalion Alexandrovitch, — que la même chose m’est arrivée, à moi aussi…

— Papa a eu, en effet, maille à partir avec mistress Schmidt, l’institutrice des Biélokonsky, affirma hautement Kolia, — je m’en souviens !

— Comment ! Voilà une coïncidence étrange ! Deux histoires absolument identiques dans tous leurs détails seraient arrivées aux deux bouts de l’Europe ! poursuivit impitoyablement Nastasia Philippovna : — je vous enverrai l’Indépendance belge !

— Mais notez, répliqua le général, — que mon aventure a eu lieu deux ans plus tôt…

— Ah ! voilà, cela fait une différence, reprit la visiteuse, qui riait aux larmes.

— Papa, je désirerais vous dire deux mots en particulier, fit Gania d’une voix tremblante, et machinalement il saisit son père par l’épaule. La haine la plus profonde se révélait dans le regard du jeune homme.

Au même instant retentit un violent coup de sonnette. On avait tiré le cordon presque à le rompre. Cela faisait deviner une visite extraordinaire. Kolia courut ouvrir.

X

Soudain un brouhaha se produisit dans l’antichambre ; il semblait à la société réunie au salon qu’un certain nombre de gens avaient pénétré dans l’appartement et que l’invasion continuait. Plusieurs voix se faisaient entendre en même temps ; on parlait et l’on riait aussi sur le palier ; pour que ce bruit arrivât aux oreilles des personnes de la maison, il fallait évidemment que la porte d’entrée fût restée ouverte. Chacun échangea un coup d’oeil avec son voisin ; tous se demandaient ce que pouvait être une pareille visite. Gania s’élança dans la salle ; mais déjà quelques individus s’y étaient introduits.

— Ah ! voilà le Judas ! s’écria quelqu’un dont le prince reconnut la voix : — bonjour, coquin de Ganka !

— C’est lui, lui-même ! observa un autre.

Le prince n’en put douter : le premier qui venait de parler était Rogojine, le second était Lébédeff.