Je lui demandai. C’était Léa habillée en homme. Elle savait qu’elle connaissait Albertine mais ne pouvait dire plus. Ainsi certaines personnes se retrouvent toujours dans notre vie pour préparer nos plaisirs et nos douleurs.

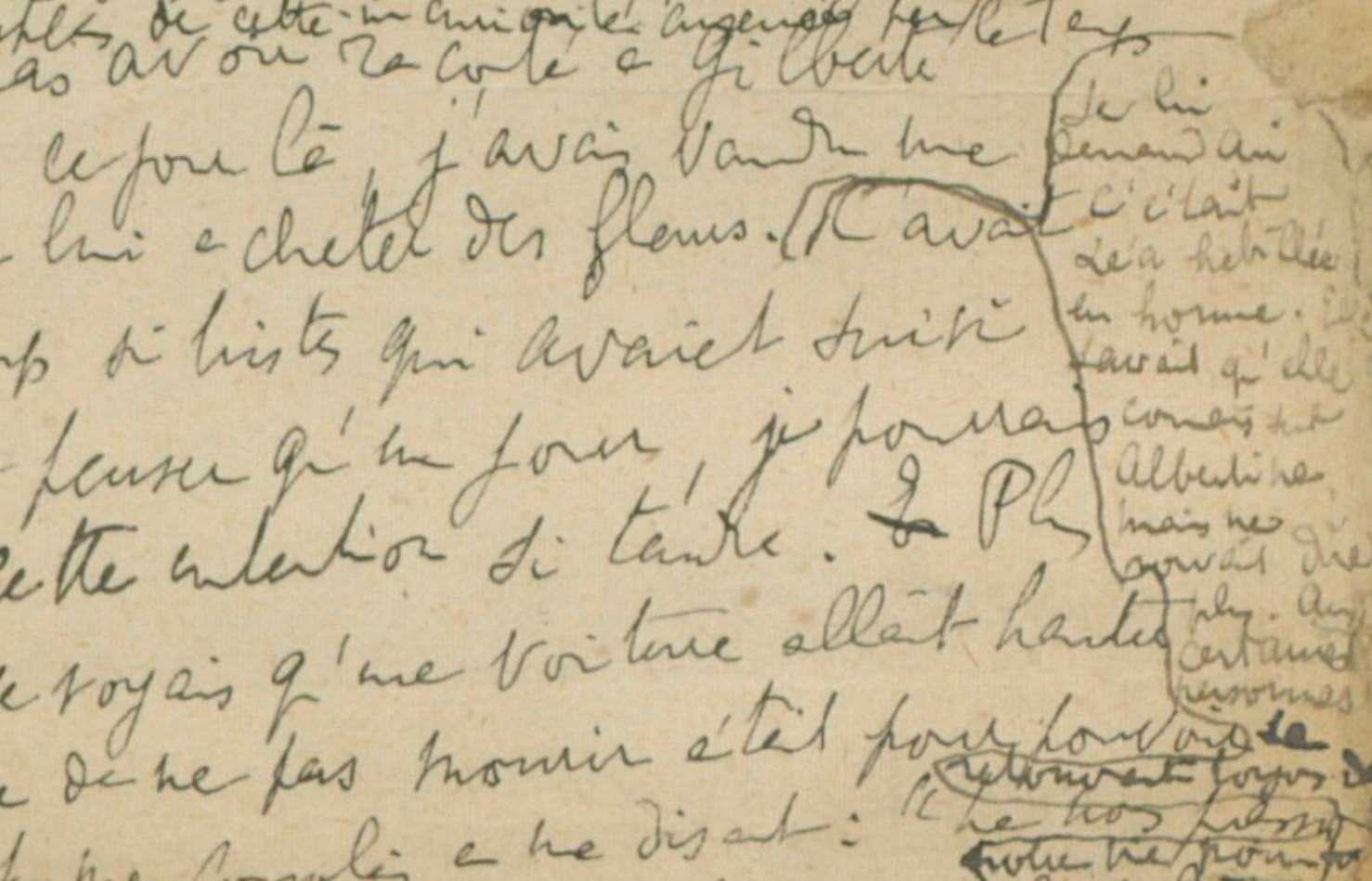

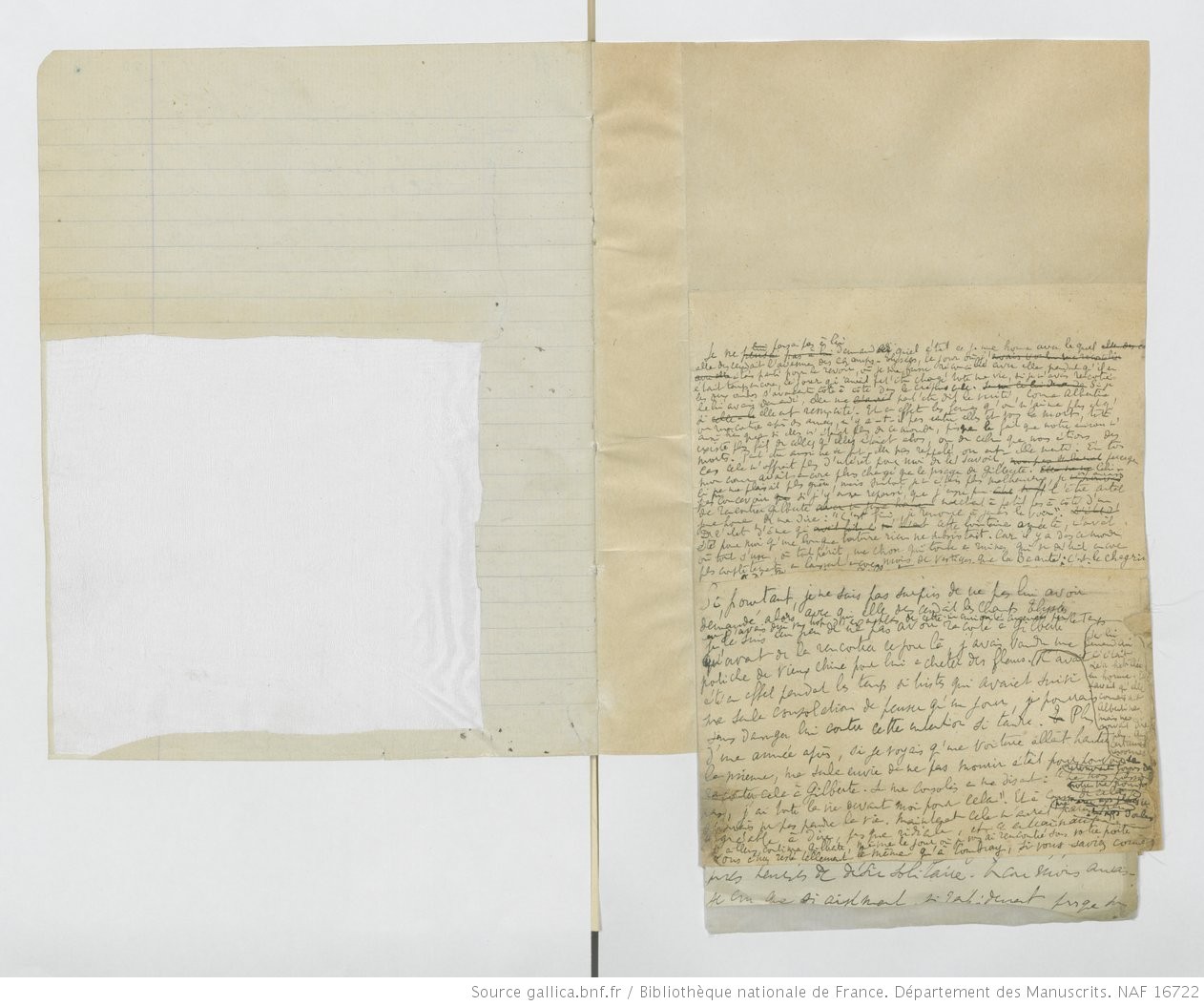

Marcel Proust, Albertine disparue, manuscrit Cahier XV, f ̊ 73 r ̊, rédaction marginale

- BNF Gallica

~~

Cf Albertine disparue :

Je ne pensai pas à lui demander quel était ce jeune homme avec lequel elle descendait l'avenue des Champs-Élysées, le jour où j'étais parti pour la revoir, où je me fusse réconcilié avec elle pendant qu'il en était temps encore, ce jour qui aurait peut-être changé toute ma vie si je n'avais rencontré les deux ombres s'avançant côte à côte dans le crépuscule. Si je le lui avais demandé, elle m'aurait peut-être dit la vérité, comme Albertine si elle eût ressuscité. Et en effet les femmes qu'on n'aime plus et qu'on rencontre après des années, n'y a-t-il pas entre elles et vous la mort, tout aussi bien que si elles n'étaient plus de ce monde, puisque le fait que notre amour n'existe plus fait de celles qu'elles étaient alors, ou de celui que nous étions, des morts ? Peut-être aussi ne se fût-elle pas rappelé, ou eût-elle menti. En tout cas cela n'offrait plus d'intérêt pour moi de le savoir, parce que mon coeur avait encore plus changé que le visage de Gilberte. Celui-ci ne me plaisait plus guère, mais surtout je n'étais plus malheureux, je n'aurais pas pu concevoir, si j'y eusse repensé, que j'eusse pu l'être autant de rencontrer Gilberte marchant à petits pas à côté d'un jeune homme, de me dire : « C'est fini, je renonce à jamais la voir. » De l'état d'âme qui, cette lointaine année-là, n'avait été pour moi qu'une longue torture, rien ne subsistait. Car il y a dans ce monde où tout s'use, où tout périt, une chose qui tombe en ruine, qui se détruit encore plus complètement, en laissant encore moins de vestiges que la beauté : c'est le chagrin.

Si, pourtant, je ne suis pas surpris de ne pas lui avoir demandé alors avec qui elle descendait les Champs-Élysées, car j'avais déjà vu trop d'exemples de cette incuriosité amenée par le Temps, je le suis un peu de ne pas avoir raconté à Gilberte qu'avant de la rencontrer ce jour-là, j'avais vendu une potiche de vieux chine pour lui acheter des fleurs. Ç'avait été en effet pendant les temps si tristes qui avaient suivi ma seule consolation de penser qu'un jour je pourrais sans danger lui conter cette intention si tendre. Plus d'une année après, si je voyais qu'une voiture allait heurter la mienne, ma seule envie de ne pas mourir était pour pouvoir raconter cela à Gilberte. Je me consolais en me disant : « Ne nous pressons pas, j'ai toute la vie devant moi pour cela. » Et à cause de cela je désirais ne pas perdre la vie. Maintenant cela m'aurait paru peu agréable à dire, presque ridicule, et « entraînant ». « D'ailleurs, continua Gilberte, même le jour où je vous ai rencontré sous votre porte, vous étiez resté tellement le même qu'à Combray, si vous saviez comme vous aviez peu changé ! » Je revis Gilberte dans ma mémoire. J'aurais pu dessiner le quadrilatère de lumière que le soleil faisait sous les aubépines, la bêche que la petite fille tenait à la main, le long regard qui s'attacha à moi. Seulement j'avais cru, à cause du geste grossier dont il était accompagné, que c'était un regard de mépris parce que ce que je souhaitais me paraissait quelque chose que les petites filles ne connaissaient pas et ne faisaient que dans mon imagination, pendant mes heures de désir solitaire. Encore moins aurais-je cru que, si aisément, si rapidement, presque sous les yeux de mon grand-père, l'une d'entre elles eût eu l'audace de le figurer.

Aussi me fallut-il, à tant d'années de distance, faire subir une retouche à une image que je me rappelais si bien, opération qui me rendit assez heureux en me montrant que l'abîme infranchissable que j'avais cru alors exister entre moi et un certain genre de petites filles aux cheveux dorés était aussi imaginaire que l'abîme de Pascal, et que je trouvai poétique à cause de la longue série d'années au fond de laquelle il fallait l'accomplir. J'eus un sursaut de désir et de regret en pensant aux souterrains de Roussainville. Pourtant j'étais heureux de me dire que ce bonheur vers lequel se tendaient toutes mes forces alors, et que rien ne pouvait plus me rendre, eût existé ailleurs que dans ma pensée, en réalité si près de moi, dans ce Roussainville dont je parlais si souvent, que j'apercevais du cabinet sentant l'iris. Et je n'avais rien su ! En somme elle résumait tout ce que j'avais désiré dans mes promenades jusqu'à ne pas pouvoir me décider à rentrer, croyant voir s'entrouvrir, s'animer les arbres. Ce que je souhaitais si fiévreusement alors, elle avait failli, si j'eusse seulement su le comprendre et le retrouver, me le faire goûter dès mon adolescence. Plus complètement encore que je n'avais cru Gilberte était à cette époque-là vraiment du côté de Méséglise.

~~

Cf A l'ombre des jeunes filles en fleurs :

je venais de me résoudre à aller surprendre Gilberte avant son dîner.

Ce qui m'aida à patienter tout l'espace d'une journée fut un projet que je fis. Du moment que tout était oublié, que j'étais réconcilié avec Gilberte, je ne voulais plus la voir qu'en amoureux. Tous les jours, elle recevrait de moi les plus belles fleurs qui fussent. Et si Mme Swann, bien qu'elle n'eût pas le droit d'être une mère trop sévère, ne me permettait pas des envois de fleurs quotidiens, je trouverais des cadeaux plus précieux et moins fréquents. Mes parents ne me donnaient pas assez d'argent pour acheter des choses chères. Je songeai à une grande potiche de vieux Chine qui me venait de ma tante Léonie et dont maman prédisait chaque jour que Françoise allait venir en lui disant : « À s'est décollée » et qu'il n'en resterait rien. Dans ces conditions n'était-il pas plus sage de la vendre, de la vendre pour pouvoir faire tout le plaisir que je voudrais à Gilberte ? Il me semblait que je pourrais bien en tirer mille francs. Je la fis envelopper, l'habitude m'avait empêché de jamais la voir ; m'en séparer eut au moins un avantage qui fut de me faire faire sa connaissance. Je l'emportai avec moi avant d'aller chez les Swann, et en donnant leur adresse au cocher, je lui dis de prendre par les Champs-Élysées, au coin desquels était le magasin d'un grand marchand de chinoiseries que connaissait mon père. À ma grande surprise, il m'offrit séance tenante de la potiche non pas mille, mais dix mille francs. Je pris ces billets avec ravissement ; pendant toute une année, je pourrais combler chaque jour Gilberte de roses et de lilas. Quand je fus remonté dans la voiture en quittant le marchand, le cocher, tout naturellement, comme les Swann demeuraient près du Bois, se trouva, au lieu du chemin habituel, descendre l'avenue des Champs-Élysées. Il avait déjà dépassé le coin de la rue de Berri, quand, dans le crépuscule, je crus reconnaître, très près de la maison des Swann, mais allant dans la direction inverse et s'en éloignant, Gilberte qui marchait lentement, quoique d'un pas délibéré, à côté d'un jeune homme avec qui elle causait et duquel je ne pus distinguer le visage. Je me soulevai dans la voiture, voulant faire arrêter, puis j'hésitai. Les deux promeneurs étaient déjà un peu loin, et les deux lignes douces et parallèles que traçait leur lente promenade allaient s'estompant dans l'ombre élyséenne. Bientôt j'arrivai devant la maison de Gilberte. Je fus reçu par Mme Swann : « Oh ! elle va être désolée, me dit-elle, je ne sais pas comment elle n'est pas là. Elle a eu très chaud tantôt à un cours, elle m'a dit qu'elle voulait aller prendre un peu l'air avec une de ses amies. – Je crois que je l'ai aperçue avenue des Champs-Élysées. – Je ne pense pas que ce fût elle. En tous cas, ne le dites pas à son père, il n'aime pas qu'elle sorte à ces heures-là. Good evening. » Je partis, dis au cocher de reprendre le même chemin, mais ne retrouvai pas les deux promeneurs. Où avaient-ils été ? Que se disaient-ils dans le soir, de cet air confidentiel ?

Je rentrai, tenant avec désespoir les dix mille francs inespérés qui avaient dû me permettre de faire tant de petits plaisirs à cette Gilberte que, maintenant, j'étais décidé à ne plus revoir. Sans doute, cet arrêt chez le marchand de chinoiseries m'avait réjoui en me faisant espérer que je ne verrais plus jamais mon amie que contente de moi et reconnaissante. Mais si je n'avais pas fait cet arrêt, si la voiture n'avait pas pris par l'avenue des Champs-Élysées, je n'eusse pas rencontré Gilberte et ce jeune homme. Ainsi un même fait porte des rameaux opposites et le malheur qu'il engendre annule le bonheur qu'il avait causé. Il m'était arrivé le contraire de ce qui se produit si fréquemment. On désire une joie, et le moyen matériel de l'atteindre fait défaut. « Il est triste, a dit La Bruyère, d'aimer sans une grande fortune. » Il ne reste plus qu'à essayer d'anéantir peu à peu le désir de cette joie. Pour moi, au contraire, le moyen matériel avait été obtenu, mais, au même moment, sinon par un effet logique, du moins par une conséquence fortuite de cette réussite première, la joie avait été dérobée. Il semble, d'ailleurs, qu'elle doive nous l'être toujours. D'ordinaire, il est vrai, pas dans la même soirée où nous avons acquis ce qui la rend possible. Le plus souvent nous continuons de nous évertuer et d'espérer quelque temps. Mais le bonheur ne peut jamais avoir lieu. Si les circonstances arrivent à être surmontées, être vaincues, la nature transporte la lutte du dehors au dedans et fait peu à peu changer assez notre coeur pour qu'il désire autre chose que ce qu'il va posséder. Et si la péripétie a été si rapide que notre coeur n'a pas eu le temps de changer, la nature ne désespère pas pour cela de nous vaincre, d'une manière plus tardive il est vrai, plus subtile, mais aussi efficace. C'est alors à la dernière seconde que la possession du bonheur nous est enlevée, ou plutôt c'est cette possession même que par une ruse diabolique la nature charge de détruire le bonheur. Ayant échoué dans tout ce qui était du domaine des faits et de la vie, c'est une impossibilité dernière, l'impossibilité psychologique du bonheur que la nature crée. Le phénomène du bonheur ne se produit pas ou donne lieu aux réactions les plus amères.

Je serrai les dix mille francs. Mais ils ne me servaient plus à rien. Je les dépensai du reste encore plus vite que si j'eusse envoyé tous les jours des fleurs à Gilberte, car quand le soir venait, j'étais si malheureux que je ne pouvais rester chez moi et allais pleurer dans les bras de femmes que je n'aimais pas. Quant à chercher à faire un plaisir quelconque à Gilberte, je ne le souhaitais plus ; maintenant retourner dans la maison de Gilberte n'eût pu que me faire souffrir. Même revoir Gilberte qui m'eût été si délicieux la veille ne m'eût plus suffi. Car j'aurais été inquiet tout le temps où je n'aurais pas été près d'elle. C'est ce qui fait qu'une femme par toute nouvelle souffrance qu'elle nous inflige, souvent sans le savoir, augmente son pouvoir sur nous, mais aussi nos exigences envers elle. Par ce mal qu'elle nous a fait, la femme nous cerne de plus en plus, redouble nos chaînes, mais aussi celles dont il nous aurait jusque-là semblé suffisant de la garrotter pour que nous nous sentions tranquilles. La veille encore, si je n'avais pas cru ennuyer Gilberte, je me serais contenté de réclamer de rares entrevues, lesquelles maintenant ne m'eussent plus contenté et que j'eusse remplacées par bien d'autres conditions. Car en amour, au contraire de ce qui se passe après les combats, on les fait plus dures, on ne cesse de les aggraver, plus on est vaincu, si toutefois on est en situation de les imposer. Ce n'était pas mon cas à l'égard de Gilberte. Aussi je préférai d'abord ne pas retourner chez sa mère. Je continuais bien à me dire que Gilberte ne m'aimait pas, que je le savais depuis assez longtemps, que je pouvais la revoir si je voulais, et, si je ne le voulais pas, l'oublier à la longue. Mais ces idées, comme un remède qui n'agit pas contre certaines affections, étaient sans aucune espèce de pouvoir efficace contre ces deux lignes parallèles que je revoyais de temps à autre, de Gilberte et du jeune homme s'enfonçant à petits pas dans l'avenue des Champs-Élysées. C'était un mal nouveau, qui lui aussi finirait par s'user, c'était une image qui un jour se présenterait à mon esprit entièrement décantée de tout ce qu'elle contenait de nocif, comme ces poisons mortels qu'on manie sans danger, comme un peu de dynamite à quoi on peut allumer sa cigarette sans crainte d'explosion. En attendant, il y avait en moi une autre force qui luttait de toute sa puissance contre cette force malsaine qui me représentait sans changement la promenade de Gilberte dans le crépuscule : pour briser les assauts renouvelés de ma mémoire, travaillait utilement en sens inverse mon imagination. La première de ces deux forces, certes, continuait à me montrer ces deux promeneurs de l'avenue des Champs-Élysées, et m'offrait d'autres images désagréables, tirées du passé, par exemple Gilberte haussant les épaules quand sa mère lui demandait de rester avec moi. Mais la seconde force travaillant sur le canevas de mes espérances, dessinait un avenir bien plus complaisamment développé que ce pauvre passé en somme si restreint. Pour une minute où je revoyais Gilberte maussade, combien n'y en avait-il pas où je combinais une démarche qu'elle ferait faire pour notre réconciliation, pour nos fiançailles peut-être ! Il est vrai que cette force que l'imagination dirigeait vers l'avenir, elle la puisait malgré tout dans le passé. Au fur et à mesure que s'effacerait mon ennui que Gilberte eût haussé les épaules, diminuerait aussi le souvenir de son charme, souvenir qui me faisait souhaiter qu'elle revînt vers moi. Mais j'étais encore bien loin de cette mort du passé. J'aimais toujours celle qu'il est vrai que je croyais détester. Mais chaque fois qu'on me trouvait bien coiffé, ayant bonne mine, j'aurais voulu qu'elle fût là. J'étais irrité du désir que beaucoup de gens manifestèrent à cette époque de me recevoir et chez lesquels je refusai d'aller. Il y eut une scène à la maison parce que je n'accompagnai pas mon père à un dîner officiel où il devait y avoir les Bontemps avec leur nièce Albertine, petite jeune fille presque encore enfant. Les différentes périodes de notre vie se chevauchent ainsi l'une l'autre. On refuse dédaigneusement, à cause de ce qu'on aime et qui vous sera un jour si égal, de voir ce qui vous est égal aujourd'hui, qu'on aimera demain, qu'on aurait peut-être pu, si on avait consenti à le voir, aimer plus tôt, et qui eût ainsi abrégé vos souffrances actuelles, pour les remplacer il est vrai par d'autres. Les miennes allaient se modifiant. J'avais l'étonnement d'apercevoir au fond de moi-même, un jour un sentiment, le jour suivant un autre, généralement inspirés par telle espérance ou telle crainte relatives à Gilberte. À la Gilberte que je portais en moi. J'aurais dû me dire que l'autre, la réelle, était peut-être entièrement différente de celle-là, ignorait tous les regrets que je lui prêtais, pensait probablement beaucoup moins à moi non seulement que moi à elle, mais que je ne la faisais elle-même penser à moi quand j'étais seul en tête à tête avec ma Gilberte fictive, cherchais quelles pouvaient être ses vraies intentions à mon égard et l'imaginais ainsi, son attention toujours tournée vers moi.